Braucht es schon wieder einen neuen Frankenstein-Film? Mehr als ein Dutzend Mal wurde der Kultroman „Frankenstein“ seit der ersten Adaption im Jahr 1910 verfilmt und besonders durch die Version aus dem Jahr 1931 mit Boris Karloff zu einer der großen ikonischen Monster-Figuren des Kinos stilisiert. Zudem wird es mit „The Bride!“ im März 2026 bereits den nächsten Frankenstein-Film geben. Doch es könnte sich trotzdem lohnen, die altbekannte Geschichte wieder zu erzählen.

Victor Frankensteins gefälliges Geschöpf

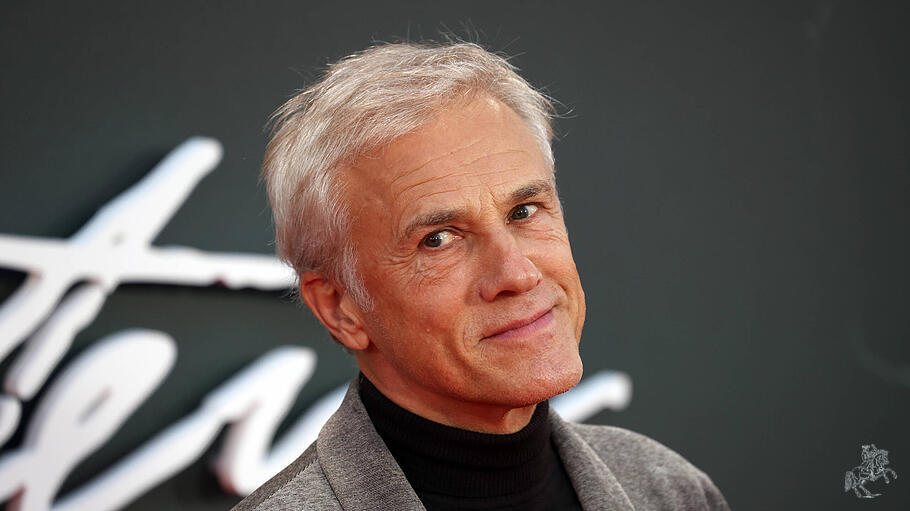

Im erstklassig besetzten Film tritt auch Christoph Waltz in einer Nebenrolle auf.