Mir nicht“ – mit diesen Worten unterbrach Theodor W. Adorno 1969 im „Spiegel“-Gespräch die Feststellung beziehungsweise den ersten Satz des Interviewers, dass ihm – also dem Befrager – die Welt vor zwei Wochen noch in Ordnung schien. Zuvor hatten drei Studentinnen im Hörsaal VI der Frankfurter Universität das berüchtigte „Busenattentat“ auf den Philosophieprofessor verübt.

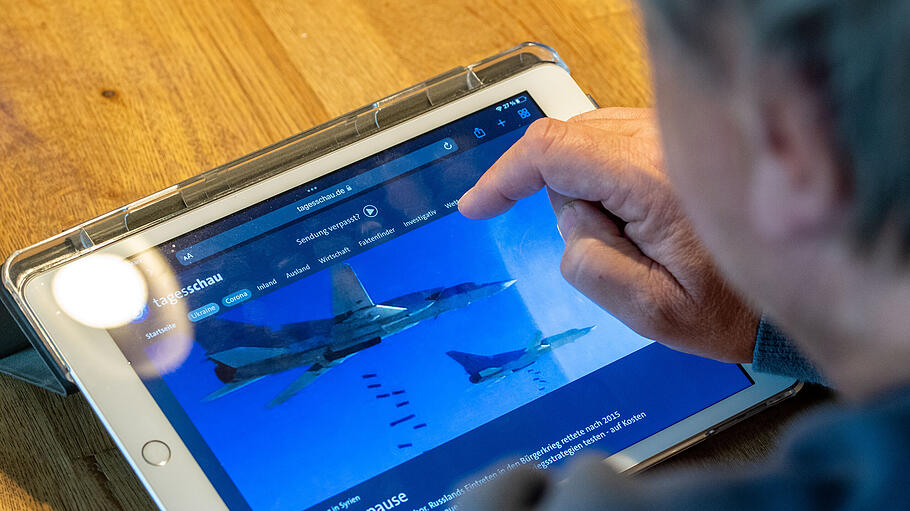

Wenn Nachrichten Angst machen

Immer mehr Menschen stellen aufgrund zahlreicher Krisenmeldungen den Nachrichtenkonsum weitgehend ein. Ist „Konstruktiver Journalismus“ die Lösung?