Eine Munitionskiste, darauf der skelettierte Stamm eines Weihnachtsbaums. Verhindert der Fichtenstamm das Öffnen der Kiste mit ihrem todbringenden Inhalt? Wirkt er in seiner abgestorbenen natürlichen Nacktheit nicht selbst wie eine Waffe? Oder ist er ein Friedenssymbol, Zeichen der Hoffnung? Die beiden Objekte wurden 1971 von Joseph Beuys (1921 bis 1986) in ihrer eindeutig mehrdeutigen Symbolik zum Werk „Ohne Titel“ gruppiert; ergänzt um das kurz nach den grauenhaften Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs entstandene „Kreuz mit Sonne“ und die rätselhafte „Berglampe“ (1953).

Ein leidender Christus und ein offener Tresor

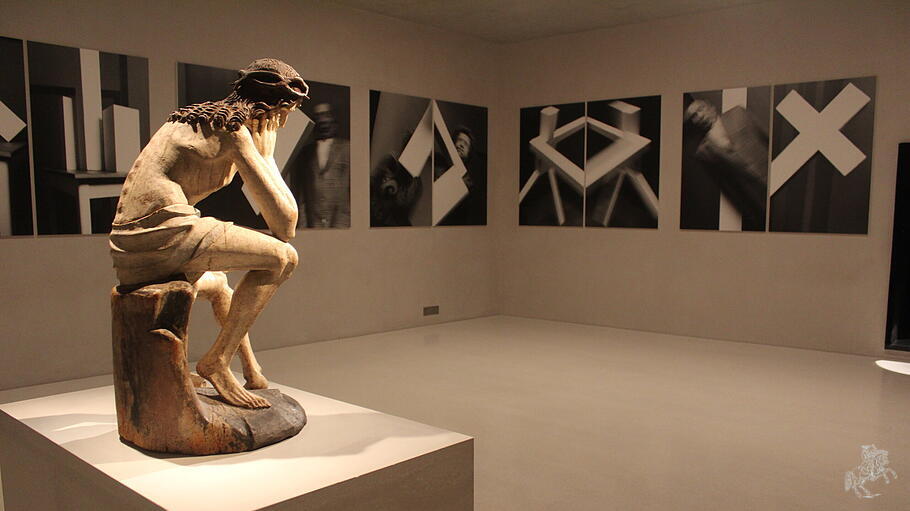

Die Jahresausstellung im Kölner Kolumba-Museum zeigt Kunst als deutungsoffenen Erlebnisraum mit religiösen Bezügen.