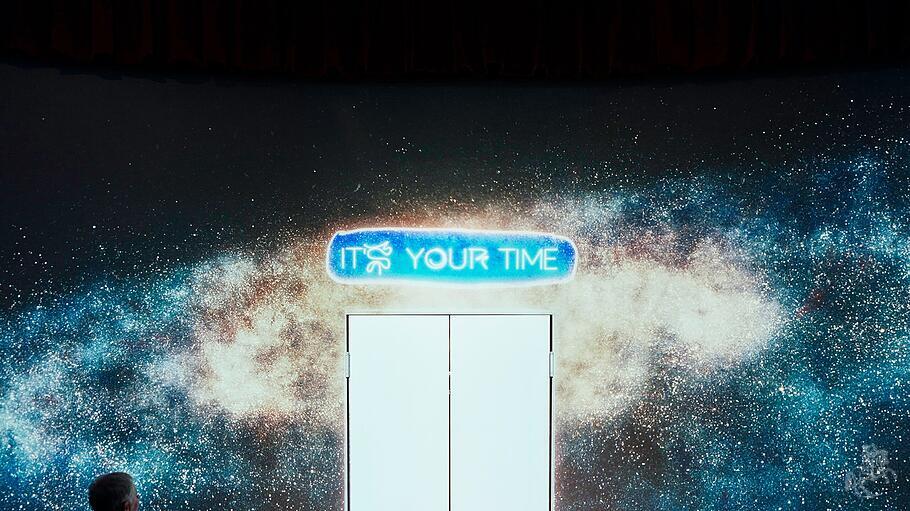

Schon der Einlass ist ungewohnt. Der Besucher wartet im Foyer des Berliner Schlosses vor einer schlichten Tür, bis ihn ein Mitarbeiter höflich hineinbittet in den ersten abgedunkelten Raum, der von einer riesigen Leinwand beherrscht wird, und ihm bedeutet, auf einem der Samthocker Platz zu nehmen. Das Theater beginnt. Wissen um den Tod prägt „Ein Drama in fünf Akten“, so der Untertitel der Ausstellung, soll uns vertraut machen mit den vielfältigen Aspekten des Todes. Und wie in einem klassischen Theaterstück beginnt die Inszenierung mit dem Prolog, „Kosmos“ überschrieben. Gigantische Sternenformationen durchfluten den Raum, die Milchstraße erscheint, Cirrusnebel. Dazu erklärt eine suggestive Stimme: „Wenn ...

Berlin: Neue Ausstellung im Humboldt Forum

Eine neue Ausstellung im Humboldt Forum beschäftigt sich mit der Sterblichkeit und dem Umgang mit ihr.