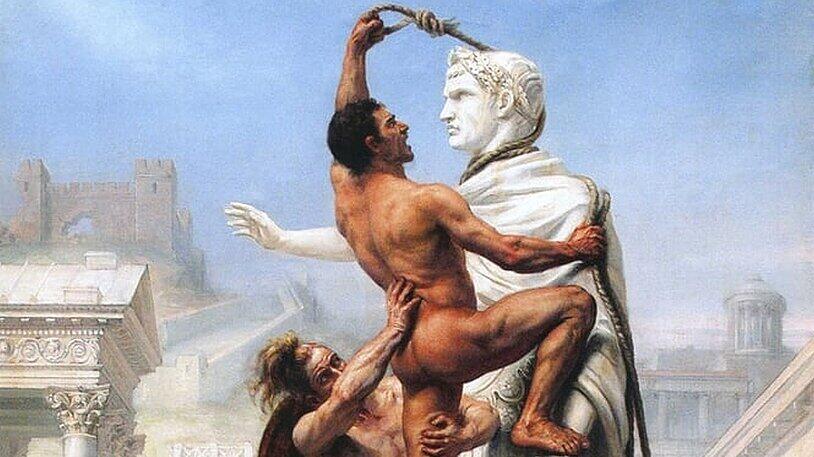

Wenn es eine Messlatte für Landesausstellungen gibt, muss deren Skala nach der Eröffnung der brillanten Präsentation „Der Untergang des Römischen Reiches“ deutlich verlängert werden. Denn was das Rheinische Landesmuseum, das Museum am Dom und das Stadtmuseum Simeonstift Trier hier an Erlebnis- und Lernräumen zum Thema geschaffen haben, ist nicht nur von bundesweitem, sondern von internationalem Rang.

Das Römische Imperium ging auf hohem Niveau unter

Der „Untergang des römischen Reiches“ lässt sich jetzt im Rheinischen Landesmuseum Trier sinnlich nacherleben. Eine sehenswerte Ausstellung, die mit großem Aufwand inszeniert wird und auch neueste Forschungsergebnisse präsentiert.