Seit 30 Jahren füllt ein Festival in Baden-Württemberg eine schmerzliche Lücke in der deutschen Opernlandschaft: In Wildbad im Schwarzwald wird einem Genius der italienischen Oper, Gioachino Rossini, gehuldigt. Mit unendlicher Geduld, Mühe, Einfallsreichtum und ständig viel zu knappen Finanzen leistet dieses Festival unersetzliche Pionierarbeit. Es stellt Opern von Rossini vor, die sonst in Deutschland nie gespielt würden. Es präsentiert seine Werke in neuen kritischen Editionen. Und es warf immer wieder einen Blick auf das musikalische Umfeld Rossinis, das von Francesco Morlacchi, dem angeblichen Konkurrenten Webers in Dresden, bis hin zu Peter Joseph von Lindpaintner, dem einst höchst erfolgreichen Stuttgarter Hofkapellmeister, reicht.

Ernst und Ironie

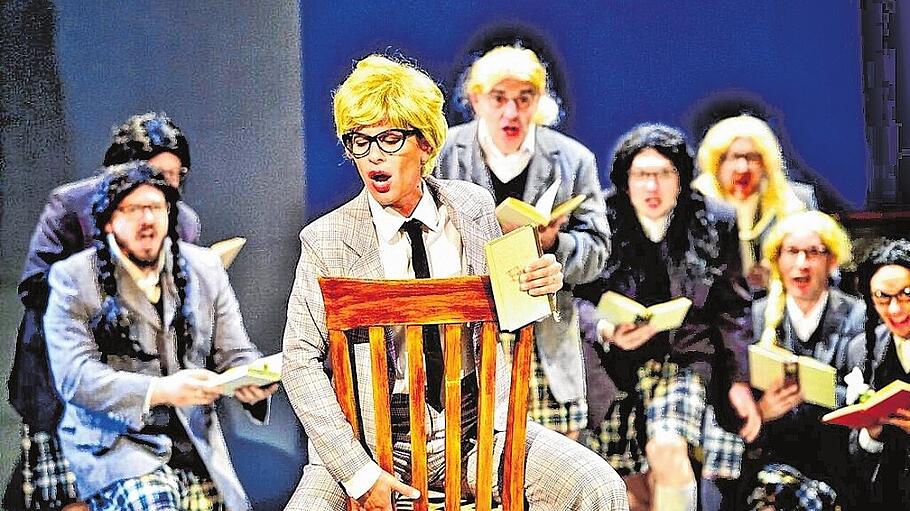

Beim Festival „Rossini in Wildbad“ gibt es Kompositionen mit religiösem Bezug, aber auch eine köstlich humorvolle Wiederentdeckunng. Von Werner Häussner