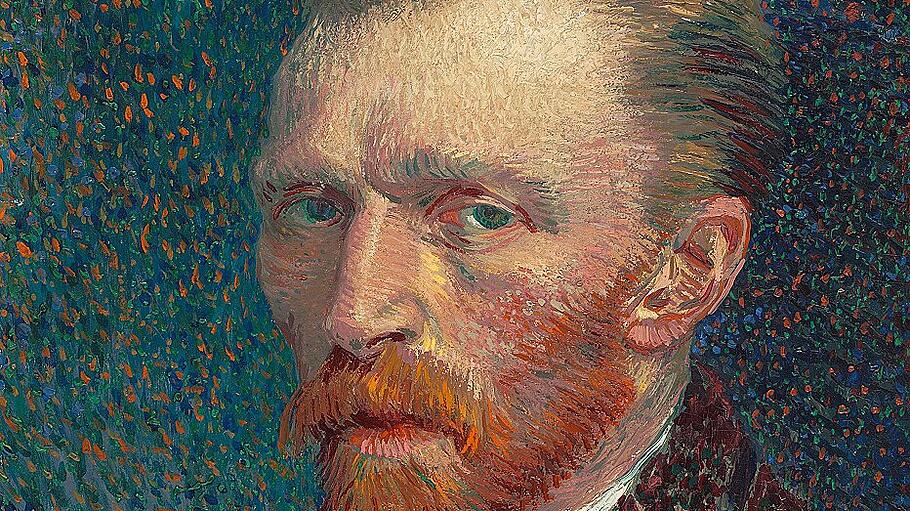

Vincent van Gogh hat seine Karriere in Deutschland gemacht. Nirgendwo sonst in Europa oder Amerika gab es schon vor dem Ersten Weltkrieg so viele Ausstellungen und Werke des niederländischen Malers in privater oder öffentlicher Hand. Zu diesem Phänomen zeigt das Städel Museum in Frankfurt die Ausstellung „Making van Gogh – Geschichte einer deutschen Liebe“.

Eine deutsche Vorliebe

Das Städel Museum spürt mit der Ausstellung „Making van Gogh – Geschichte einer deutschen Liebe“ der großen Beliebtheit des Künstlers in Deutschland nach. Von Alexander Riebel