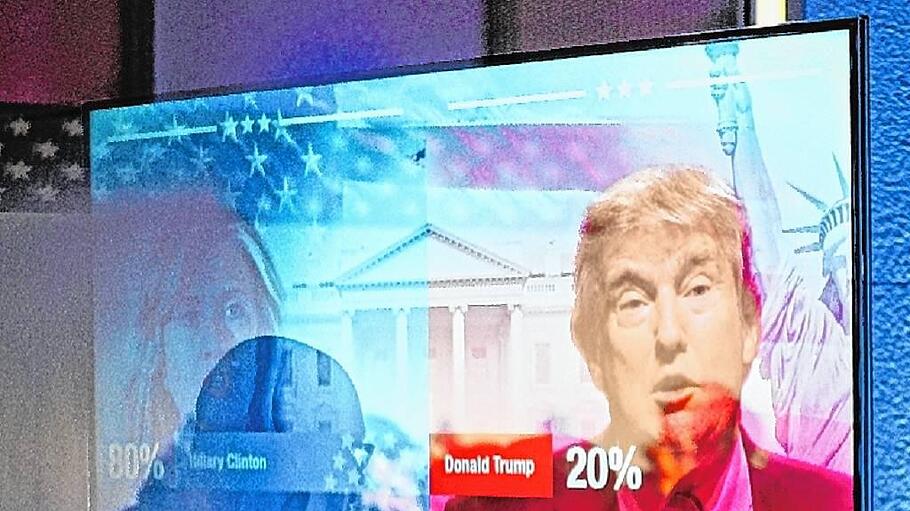

Es war der Morgen danach: Durch die Internet- und Fernsehkanäle Deutschlands wurde den Menschen mit banger Miene und belegter Stimme erklärt, welch eine Katastrophe geschehen sei: Die Bürger der Vereinigten Staaten hatten gewählt – doch nicht diejenige, die in trautem Einklang von deutscher Politik und veröffentlichter Meinung als die legitime Nachfolgerin von US-Präsident Barack Obama auserkoren worden war, Hillary Clinton. Das Volk der Vereinigten Staaten hatte souverän anders entschieden – für Donald Trump. Bei einer Wahl, die nicht einfach war, weil es trotz des deutschen Hillary-Konsens' den Idealkandidaten nicht gab.

Distanzlose Betroffenheit

Die Rezeption des Wahlsiegs von Donald Trump in den deutschen Medien erfüllt nicht die journalistischen Standards. Ein Einspruch. Von Peter Winnemöller