Seltsam war es schon: Im Frühjahr 2004, als der Film „Die Passion Christi“ („The Passion of the Christ“) von Mel Gibson in die Kinos kam und mit dem flächendeckenden Vorwurf attackiert wurde, er sei zu blutrünstig, zu gewaltorientiert. Nicht nur viele Kino-Kritiker und Medien-Pädagogen, die ansonsten in Sachen Blut und Schläge gern vor zu engen moralischen Scheuklappen warnen und das cineastische „Everything goes“ (Alles geht) ausrufen, bemächtigten sich dieses Vorwurfs; auch andere mit dem Leiden Christi durchaus vertraute Kirchen- und Kulturakteure, wie der damalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Wolfgang Huber („Aushalten konnte ich es nicht.

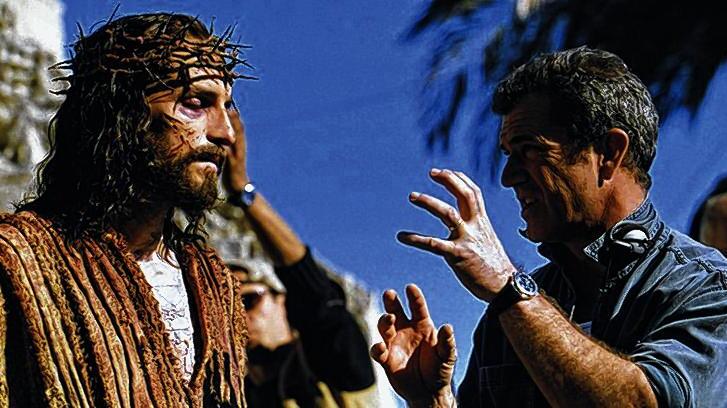

Die Passion Christi - Der Film des Anstoßes

Große Kunstwerke helfen uns, den Glauben noch besser zu verstehen. Sei es in der Musik, in der Literatur oder im Kino. Im neunten Teil der Serie zu den „Glaubensschätzen“ geht es um einen Film, der ins Herz trifft. Von Stefan Meetschen