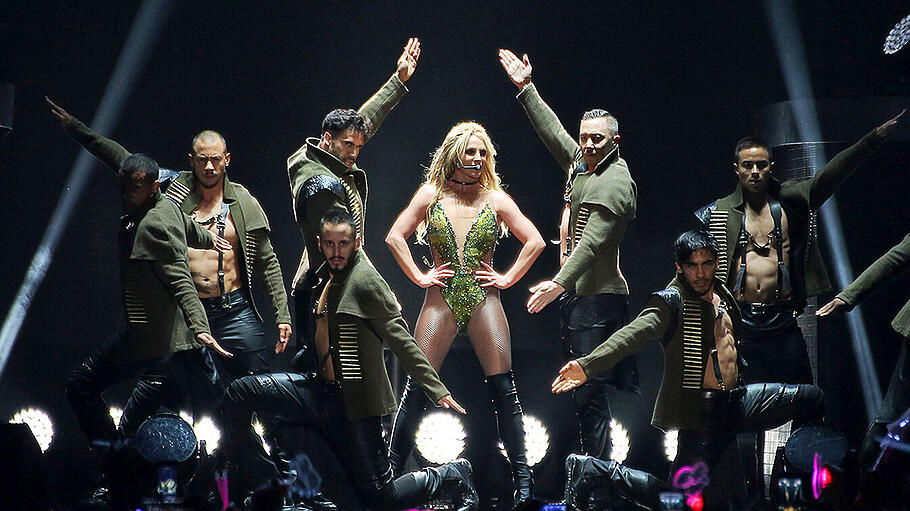

"Ich komme gerade aus der Messe. Ich bin jetzt katholisch. Lasst uns beten!" Mit dieser Botschaft überraschte und verwirrte Popsängerin Britney Spears im vergangenen August ihre Fans und Follower auf Instagram. Während diese Nachricht in den katholischen Regionen der Sozialen Netzwerke mit Freude und Glückwünschen aufgenommen wurde, dominierte in der breiteren Öffentlichkeit die Auffassung, das könne doch wohl nicht wahr sein. Man traute dem ehemaligen Superstar, der seit fünf Jahren kein neues Album mehr veröffentlicht, stattdessen aber durch familiäre Probleme, Psychiatrie-Aufenthalte und Rechtsstreitigkeiten von sich reden gemacht hatte, zwar so allerlei Verrücktheiten zu – aber das dann doch nicht.

Die meisten Menschen sind anders, als man meint

Manchmal sind Christen über Prominente und ihre Aussagen positiv überrascht. Doch beim Umgang mit Menschen darf man sich grundsätzlich kein zu einseitiges Bild machen.