Herzlichen Glückwunsch! Diese fünf Damen müssen nun nicht mehr so tun, als ob sie Harvey Weinstein attraktiv finden!“ Amüsiertes Gelächter des ganzen Auditoriums erfüllte den Saal, als der Schauspieler Seth MacFarlane 2013 bei der Verkündung der Oscar-Nominierungen für die weiblichen Nebenrollen seinen Witz machte. Weinstein, der wichtigste Filmproduzent Hollywoods, lachte mit. Da saß nun alles zusammen, was weit über Hollywood hinaus im Filmgeschäft Rang und Namen hat und dokumentierte: Wir wissen alle Bescheid. So ist es halt.

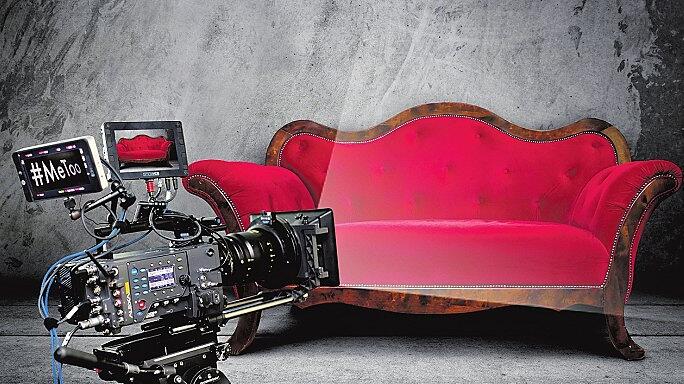

Die Macht, der Missbrauch und die Besetzungscouch

Die #metoo-Kampagne hat sexuelle Abhängigkeiten im Filmgeschäft aufgedeckt. Manche wundern sich über das lange (Ver-)Schweigen. Von Monika Metternich