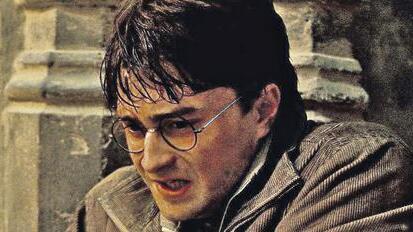

Knapp zehn Jahre nach dem Kinostart des ersten Harry Potter-Filmes „Harry Potter und der Stein der Weisen“ im November 2001 wurde mit „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Teil 2“ (DT vom 14. Juli) ein Langzeitprojekt abgeschlossen, das in der schnelllebigen Kinowelt seinesgleichen sucht. Am Anfang stand ein (allzu) spielerischer Umgang mit der Zauberei in der Hogwarts-Schule, die in den ersten zwei Filmen unter der Regie von Chris Columbus in, von John Williams' verspielter Musik unterstützt, bunte Bilder visuell umgesetzt wurde. Gerade diese Betonung der in Hogwarts zu erlernenden „Magie“ gab in gewissen katholischen Kreisen Anlass zu der Sorge, Harry Potter verführe spielerisch zur Magie und ...

Die Liebe überwindet alles

Christlich inspiriert: Harry Potter-Filme im Rückblick Von José García