Am 23. Dezember ist es soweit. Einen Tag bevor Christgläubige in vielen Teilen der Welt das Fest der Menschwerdung Christi feiern, läuft in deutschen Kinos der vierte Teil des Science Fiction-Epos "Matrix" an. Die ersten drei Teile, die im Jahr 1999 sowie im Frühjahr und Herbst des Jahres 2003 in die Kinos kamen, spielten zusammen weltweit mehr als 1,6 Milliarden US-Dollar (mehr als 1,34 Milliarden Euro) ein.

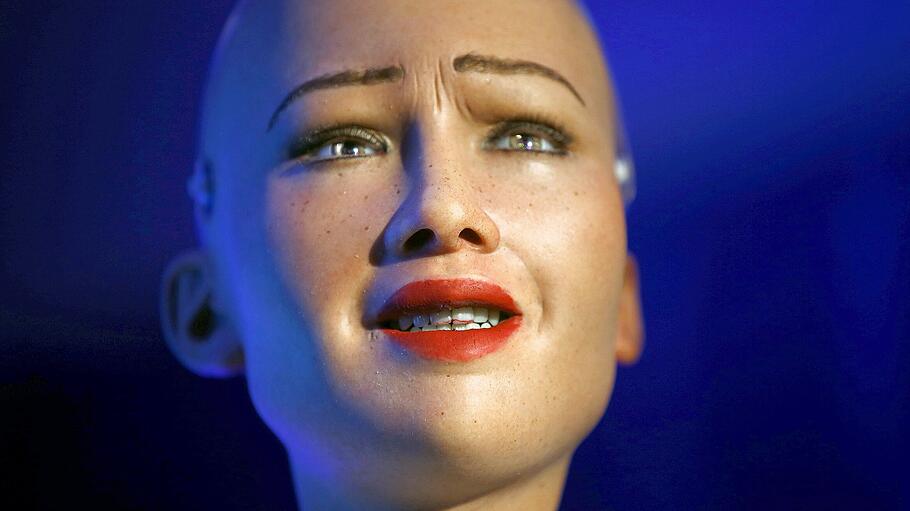

Die gefährliche Illusion der KI

Echte "Künstliche Intelligenz" (KI) ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es kann sie genauso wenig geben wie hölzernes Eisen. Warum die Illusion, KI sei möglich, dennoch die Menschheit bedroht und diese daher der Verteidigung bedarf.