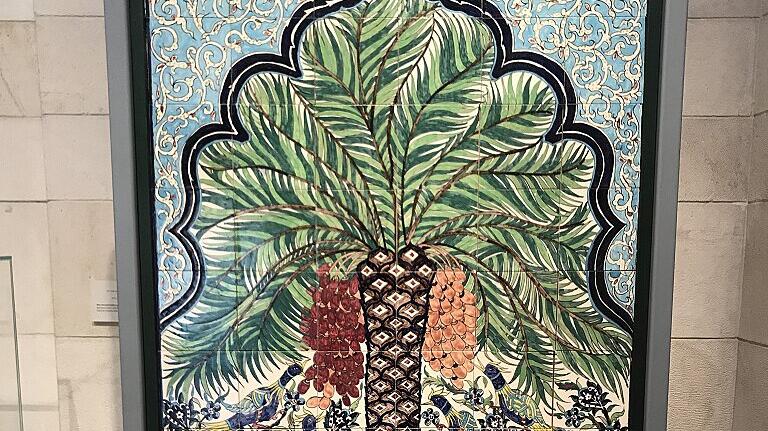

Wie der weiße Kalkstein gehört das, was gemeinhin „armenische Keramik“ genannt wird, als Charakteristikum zum Erscheinungsbild Jerusalems. Als weiße Kacheln bemalt mit verschiedenen Motiven von symmetrischen Formen, floralen Darstellungen bis hin zu Paradiesdarstellungen ziert sie sowohl Synagogen, Kirchen und Moscheen als auch Privathäuser und ist selbst in der Residenz des israelischen Präsidenten zu finden. In den verschiedensten Formen, vom jüdischen Sederteller für das Pessach-Fest bis hin zum Türschild oder zur Kaffeetasse, ist sie sowohl in israelischen als auch palästinensischen Haushalten zu sehen und gilt als eines der klassischen Souvenirs für Pilger und Touristen.

Die Armenier sind stolz auf Jerusalem

„Flüchtiger Blick ins Paradies“: Warum armenische Kacheln Gebäude in der heiligen Stadt schmücken.