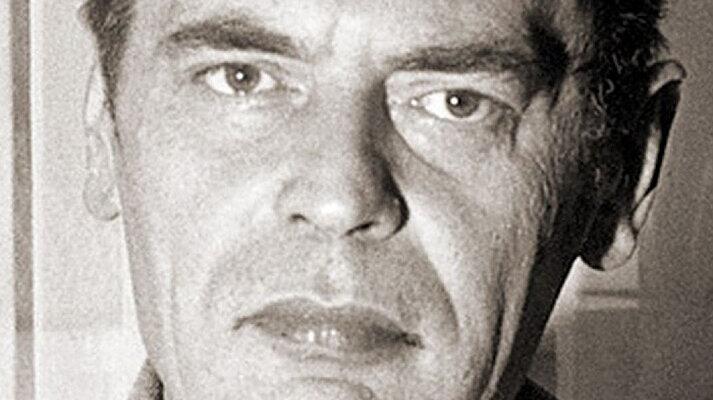

Ernst Meister (1911–1979), der dichtende Philosoph und metaphysische Lyriker aus Hagen in Westfalen ist zu Unrecht fast in Vergessenheit geraten. Obwohl er Mitglied des PEN und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung war, gehörte Ernst Meister auch zu Lebzeiten nicht zu den einer breiten Öffentlichkeit bekannten Autoren. Erst mit seinem Spätwerk erfuhr er endlich eine Bekanntheit, die dann auch bedeutende Preise nach sich zog: 1976 den Petrarca-Preis, 1978 den Rilke-Preis und kurz vor seinem Tod 1979 den Georg-Büchner-Preis. Meisters Spätwerk, das einen Gipfelpunkt in seinem Schaffen darstellt, begann vor fünfzig Jahren mit dem Band „Es kam die Nachricht“ (1970).

Dichten in bedrohter Welt

Gedichte, die Ewigkeit berühren wollen: Vor 50 Jahren veröffentlichte Ernst Meister eines seiner wichtigsten Werke.