Der Schatz des Christen, der unvergängliche, ruht im Himmel. Erinnerungen an diesen findet der Achtsame in der Schönheit der Natur, auch der Kunst, die der Mensch bisweilen hervorzubringen in der Lage ist, oder in der liebevollen Gemeinschaft mit anderen. Vergänglich sind diese allesamt. Ein Baum keimt, wächst und vergeht und auch die „ewige“ Kunst überdauert nur, solange man sie als solche zu schätzen weiß. Die Schätze gar der Musik sind noch viel flüchtiger; sie gilt es aufzuführen.

Der Soundtrack passt zur Fastenzeit

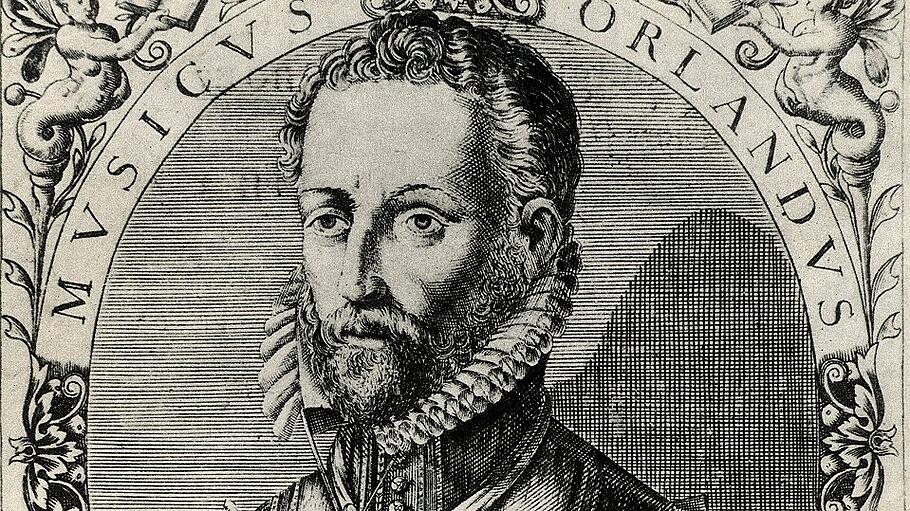

Fastenzeit - da bedarf es passender Musik: Orlando di Lasso und Wolfgang Amadeus Mozart schufen uns mit den Bußpsalmen und der Kantate vom bußfertigen David eine musikalische Einstimmung.