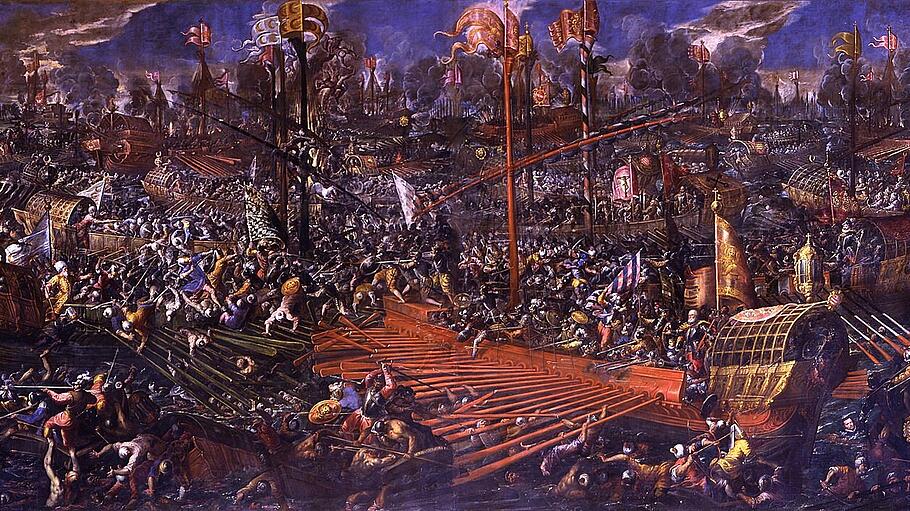

Miguel de Cervantes erinnerte sich 44 Jahre nach der Schlacht an den 7. Oktober 1571. Damals lag er mit zerschossener linker Hand und Kugeln in der Brust an Bord einer spanischen Galeere. Zwischen zwei Ohnmachten hörte er Siegesfanfaren und wusste, dass ein blutiger Tag Geschichte war. 40 000 Soldaten, Matrosen und Galeerensklaven hatten in wenigen Stunden ihr Leben verloren. Die Soldaten der Heiligen Liga kämpften mit Erbitterung: „Kaum ist einer gefallen, so folgt ihm ein anderer, ohne dem Sterbenden Zeit zum Sterben zu lassen“, erinnerte sich der Dichter des „Don Quijote“.

Der Sieg über die Osmanen bei Lepanto war Cervantes' größter Tag

Der Dichter des „Don Quijote“ hat die Schlacht von Lepanto gegen die Osmanen vor 450 Jahren schwer verletzt überlebt.