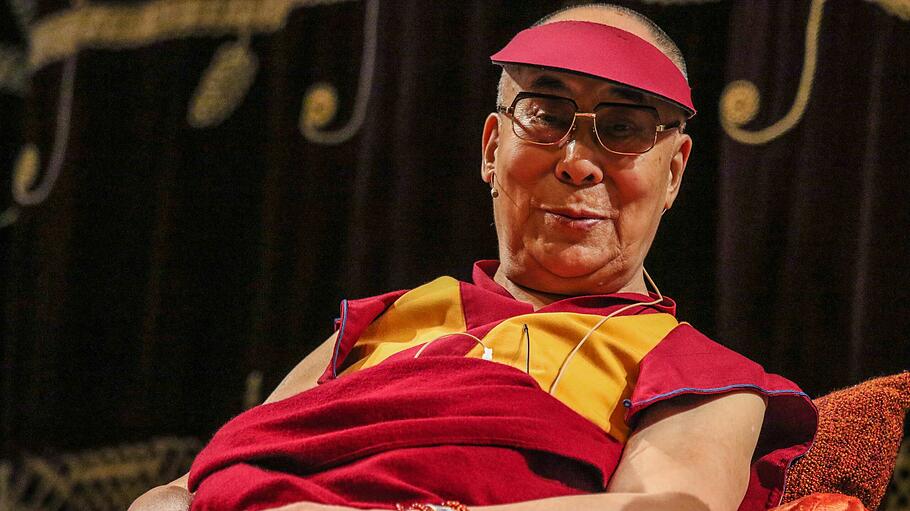

Sein oder Nichtsein – das ist auch eine kulturelle Frage, die längst zwischen Christentum und Buddhismus aufgetaucht ist. Karl Jaspers war wohl der erste namhafte europäische Philosoph, der den indischen Denker Nagajunar aus dem 2. Jahrhundert als „großen Philosophen“ bezeichnet hat und ihm einen Aufsatz widmete. Damit war endgültig eine Öffnung gegenüber dem indischen Denken und dessen Buddhismus vollzogen, die schon Schopenhauer fraglos erschien. Was hat das aber mit dem Dalai Lama, dem geistlichen Oberhaupt der Tibeter, zu tun?

Der Dalai Lama bietet nur eine säkulare Ethik

Was macht eigentlich der Dalai Lama? Er twittert viel und will mit Religion nichts zu tun haben. Mit Buddhismus hat das wenig zu tun.