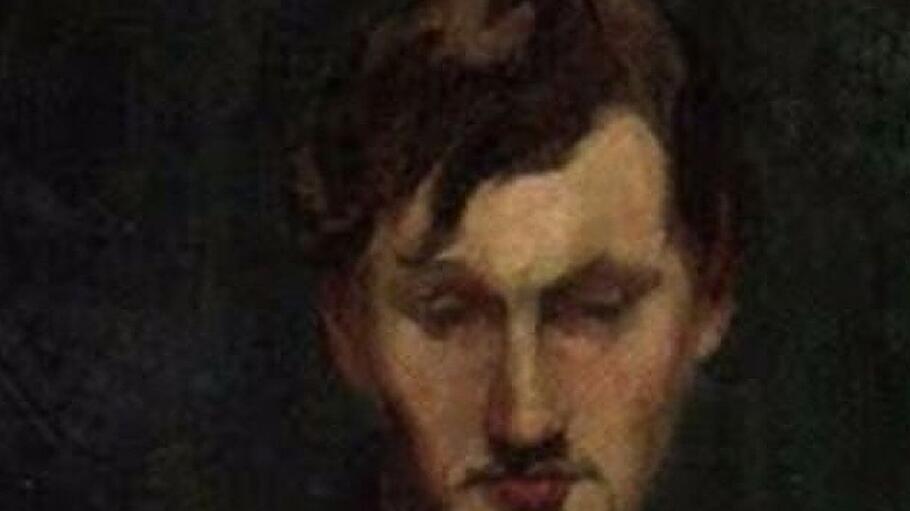

Die christliche Literatur kennt die verschlungensten Pfade zu Gott. Und gerade um die Wende zum 20. Jahrhundert orientieren sich erstaunlich viele Dichter und Schriftsteller, die sich oftmals einem sündhaften Leben hingegeben hatten, wieder in Richtung Kirche. Zu diesen Dichtern der „tragischen Generation“, wie sie der Ire William Butler Yeats nannte, gehörte auch Lionel Johnson (1867–1902). Er war ein hervorragender Altphilologe aus dem Freundeskreis des Oxforder Ästheten Walter Pater, der Johnson zufolge „von Natur aus katholisch gesinnt“ war. Jetzt sind Lionel Johnsons „Gedichte“ zweisprachig erschienen (Mattes Verlag, 133 Seiten, 18 Euro) Johnsons Konversion zum Katholizismus am St. ...

Dekadenz als Humus des Christentums

Lionel Johnsons Weg vom Freund Oscar Wildes zum christlichen Dichter Von Till Kinzel