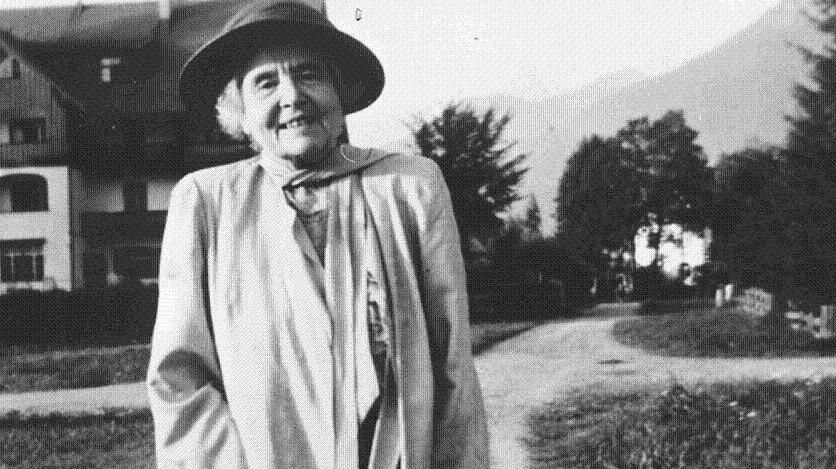

Die „Gertrud von le Fort-Gesellschaft“ unter der Leitung von Elisabeth Münzebrock möchte die bis in die 1970er Jahre als Bestsellerautorin weithin bekannte und viel übersetzte Dichterin Gertrud von le Fort (1876–1971) aufs Neue bekannt machen. Unterstützt werden diese Bemühungen durch eine gewisse editorische Renaissance le Forts: Mittlerweile sind ihre zentralen Erzählungen wieder neu erhältlich: Das Gertrud von le Fort-Lesebuch (Echter Verlag, 3. Aufl. 2018), die berühmten „Hymnen an die Kirche“ (Echter Verlag 2014) und „Der Papst aus dem Ghetto“ (Echter Verlag 2017).

„Deiner Seele bin ich Aufbruch“

Gertrud von le Fort – unterwegs in ihren physischen und metaphysischen Räumen bei einer Tagung in Paderborn. Von Laetitia Mayr