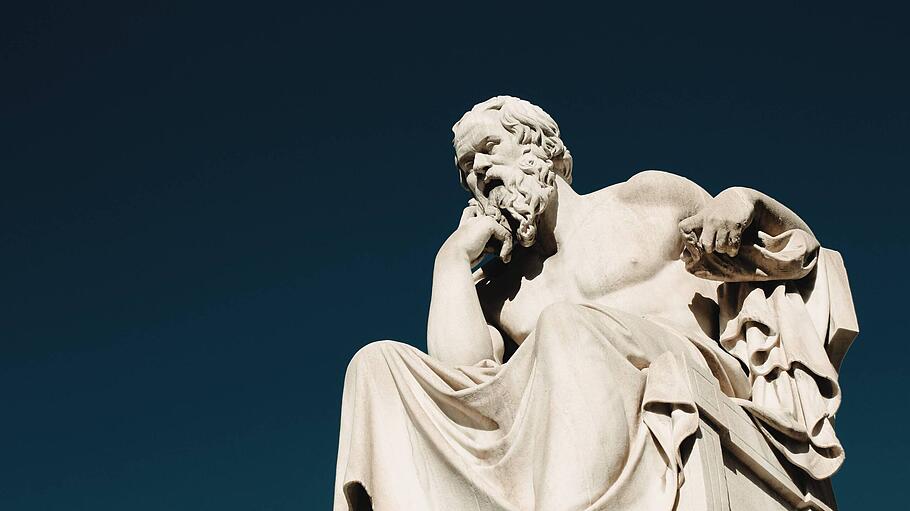

Es ist noch gar nicht so lange her, dass alle dazu angehalten wurden, etwas so Flüchtiges wie das Leben nicht zu überschätzen. Darin waren sich antike Philosophen und Kirchenlehrer, vernünftige Heiden und weltkluge Christen einig. Sie unterwiesen den Menschen, sich mit dem Tod vertraut zu machen, dem Ziel ihrer irdischen Laufbahn. Das Leben war der Güter höchstes nicht, wie es durch die Jahrtausende in mannigfachen Variationen hieß. Über ein gelungenes Leben entschied ein würdiger Tod. Wer den Tod fürchtete, bestätigte, sein Leben verfehlt zu haben. Zahllose Beispiele eines gefassten Sterbens forderten jeden dazu auf, sie zu beherzigen. Heute hingegen sorgen Tod und Sterben für Unsicherheit und Ratlosigkeit.

Das Leben sollte nicht überschätzt werden

Ohne Sterben hat auch das Leben keinen Sinn und bedarf weder Freiheit noch Würde. Ein Plädoyer wider die Todesvergessenheit.