Die Episode der Mantelteilung mit einem Bettler vor den Stadttoren von Amiens kennt jeder. Doch um Leben und Wirken des heiligen Martin von Tours ranken sich vielerlei mehr Legendenstoffe und Mirakel – selbst über seinen Tod hinaus. In der Frühzeit durch seinen Erstbiografen Sulpicius Severus nachgezeichnet, fanden Geschichten und Mirakel im Mittelalter ihre Fortschreibung. Meist standen Gleichnisse dahinter, die das Gottvertrauen stärken, Unrecht und Zweifel anprangern, die Menschen zur Standhaftigkeit animieren sollten: Sankt Martin als Vorbild, als Ideal christlicher Vollkommenheit. Doch nicht nur schriftlich festgehaltene Überlieferungen hatten Gewicht.

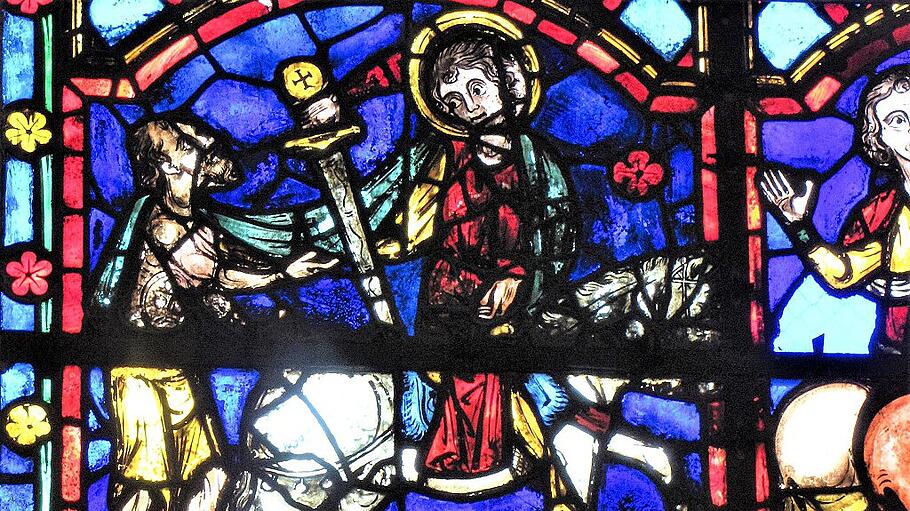

Das Leben des Heilige Martin auf Buntglas erzählt

Ein Engel hat ihm den Weg zum Kaiser gebahnt: Die Kathedrale von Tours zeigt eindrucksvoll Motive aus den Legenden und Wunder des heiligen Martin.