Zu den grundlegenden Reformen, die das Konzil von Trient mit sich brachte, gehörte ein neu geschärftes Bewusstsein für die grundlegende Einheit des geistlichen Lebens. Alltag und Andacht zu einer Synthese zu verschmelzen, den Menschen bewusst zu machen, dass sie in jeder Situation vor Gottes Angesicht leben, gehörte zu den Aufgaben, denen sich neben den Priestern auch die Musiker jener Zeit stellten.

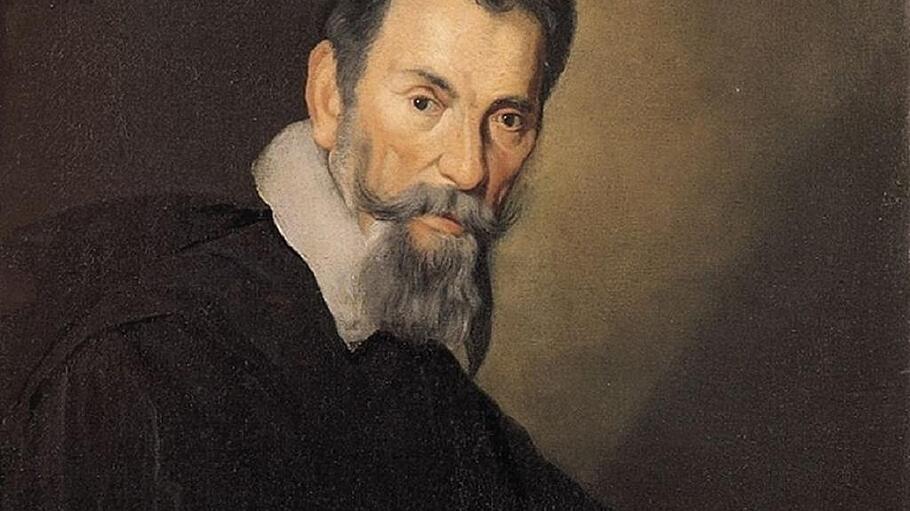

Claudio Monteverdi: Klingendes Reformkonzept

„Die Marienvesper“: Claudio Monteverdi stellte sich der Forderung des Tridentinischen Konzils, Kirchenmusik müsse verständlicher werden Von Barbara Stühlmeyer