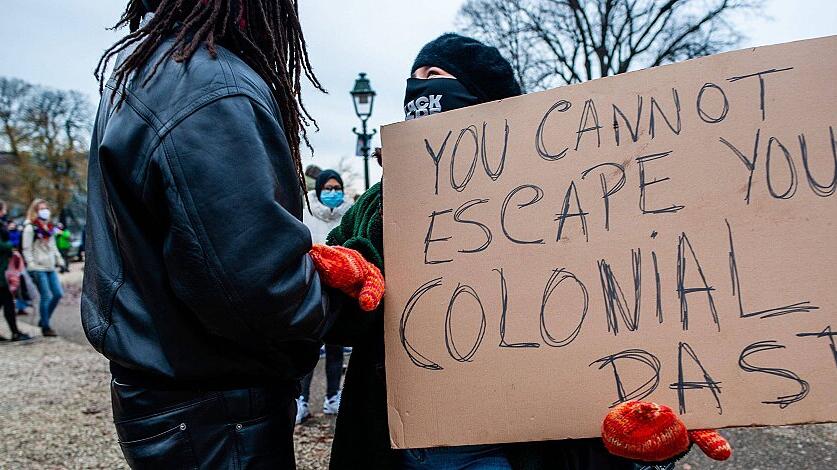

Frau Professor Schröter, warum halten Sie ein Netzwerk für notwendig, mit dem Sie Kollegen unterstützen wollen, die wegen ihrer Thesen unter Druck geraten sind? Wir erleben gerade, dass die Wissenschaftsfreiheit durch politische Akteure zunehmend unter Druck gerät. Die Wurzeln liegen in der sogenannten postkolonialen Theorie, die ursprünglich aus der Erfahrung kolonialistischer Unterdrückungsverhältnisse entstand, mittlerweile aber eine Ideologie ist. Das Zauberwort heißt strukturell. Nach dieser Vorstellung ist der Westen strukturell rassistisch, besonders alle weißen Männer. An den Universitäten geht es jetzt darum, Menschen aus vermeintlichen Tätergruppen zum Schweigen zu bringen und gegebenenfalls aus ihren Positionen zu vertreiben, ...

Postkolonialismus als Druckmittel

Die Ethnologin Susanne Schröter im Gespräch mit der Tagespost über Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit an Universitäten.