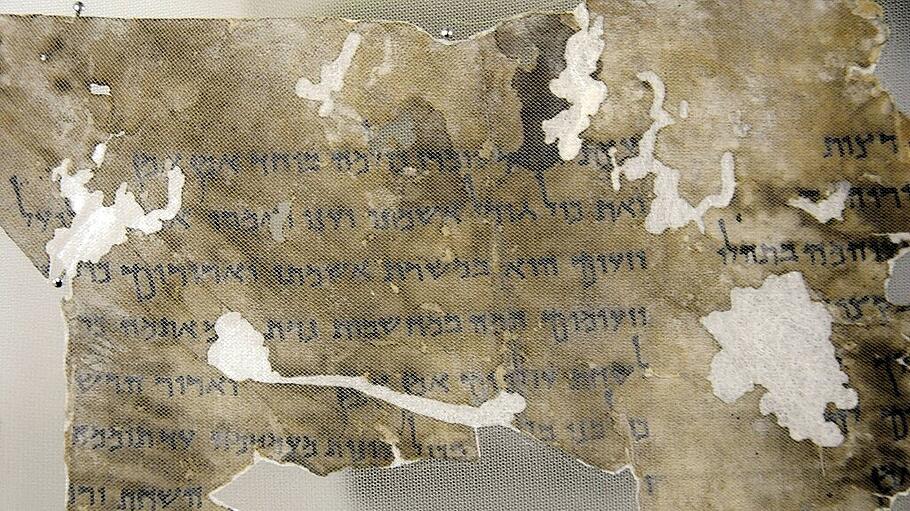

Die Schriftrollen vom Toten Meer, die Beduinen zwischen den Jahren 1947 und 1952 in elf Höhlen nahe der archäologischen Städte Khirbet Qumran im Westjordanland entdeckt haben, sind nicht nur für Theologen und Historiker interessant. Deshalb werden die bereits seit vielen Jahren unter dem Dach der Akademie der Wissenschaften in Göttingen betriebenen Forschungen an den Inhalten der neun Buchrollen und den weiteren zahlreichen Schriftfragmenten in einem neuen Projekt fortgeführt.

Einblicke in das Leben in Qumran

Die Akademie der Wissenschaften in Göttingen plant ein digitales Lexikon zu den Qumran–Fragmenten. Im kommenden Jahr soll es für die Öffentlichkeit verfügbar sein.