Die Vorstellung, dass die Menschen im Mittelalter an eine flache Erde glaubten, ist einer der am weitesten verbreiteten Irrtümer des Geschichtsunterrichts. Das konnte man bereits 1951 in einer wissenschaftlichen Publikation der renommierten Historical Association des Vereinigten Königreiches lesen. Seitdem sind 70 Jahre vergangen. Dennoch feiert die völlig unwissenschaftliche Vorstellung, das Mittelalter sei von einer flachen Erde ausgegangen, heute fröhliche Urstände in aktuellen deutschen und österreichischen Geschichtsschulbüchern. Zum Entsetzen der Historiker.

Diese Irrtümer verbreitet der Geschichtsunterricht

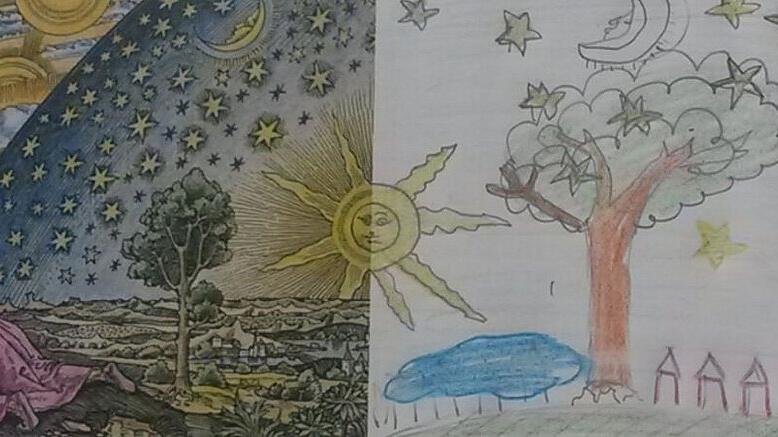

Die Erde des Mittelalters war flach. Oder? Wie diese und andere Lügen in unsere Geschichtsschulbücher geraten, und was Eltern dagegen tun können.