Der 200. Geburtstag zweier herausragender Forscher – Rudolf Virchow (1821–1902) und Herrmann von Helmholtz (1821–1894) – gibt der Stadt Berlin Anlass, ein größeres Projekt mit dem Titel „Wissensstadt Berlin 2021“ ins Leben zu rufen. Laut dem Regierenden Bürgermeister und Wirtschaftssenator von Berlin Michael Müller, auf dessen Initiative das Projekt zurückgeht, geht es dabei um eine „herzliche Einladung zum Austausch zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft.“ Von Virchow und Helmholtz könne man lernen, so Christoph Markschies, Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, „dass Wissenschaft eine soziale Verantwortung hat und dazu beitragen kann, dass ...

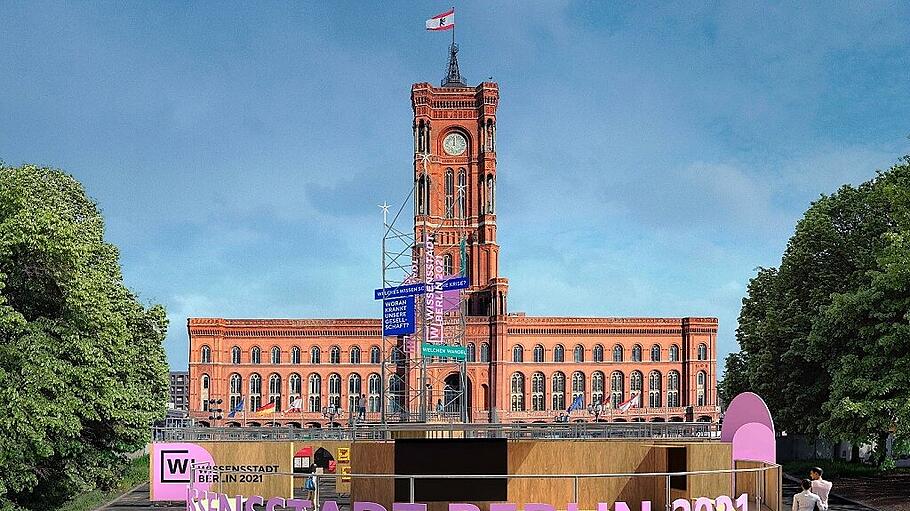

Berlin will's wissen

„Wissensstadt Berlin 2021“: Ein Großprojekt will Wissenschaft und Gesellschaft einander näher bringen.