„Schluss mit Sünde!“ lautet der Titel eines Buches, das vergangenes Jahr pünktlich zum Reformationsjubiläum erschien und im Untertitel dann auch gleich eine neue Reformation forderte. Allerdings wünscht sich Theologieprofessor Klaas Huizing nicht etwa eine Welt ohne Sünde – wer wollte das nicht? –, sondern ein Christentum ohne den Begriff der Sünde. Wie würde ein solches Christentum wohl aussehen?

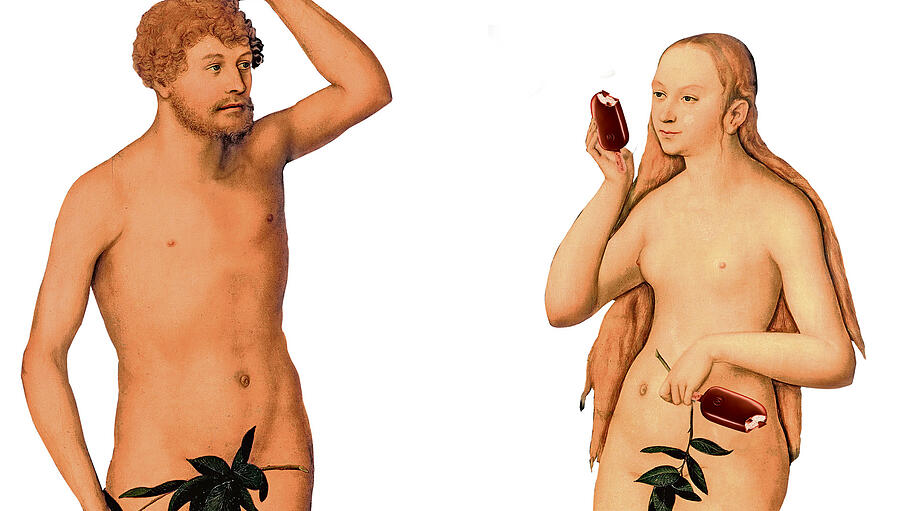

Adams und Evas Erben

Wie man es auch zu drehen und zu wenden versucht, jeder Mensch steht unter dem Gesetz der Sünde. Dies zu verdrängen, löst nur neue Katastrophen aus. Von Sebastian Moll