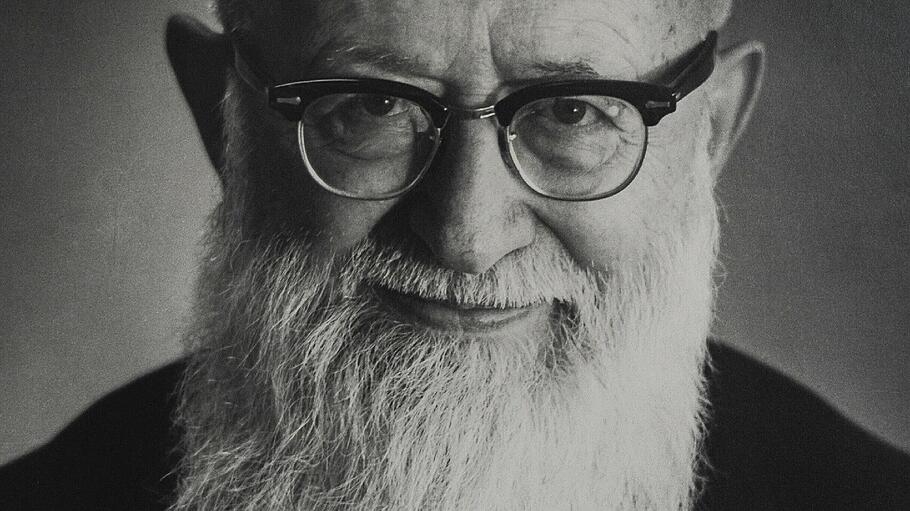

Die in jüngster Zeit gegen den Gründer der Schönstatt-Bewegung, Pater Josef Kentenich (1885-1968), erhobenen Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs und einer manipulativen Seelsorge sowie Beichtpraxis, weist Pater Juan Pablo Catoggio, der Vorsitzende des Generalpräsidium der Schönstatt-Bewegung, vollumfänglich in seinem Schreiben vom 2. Juli zurück. Auch die mit der Quellen- und Aktenlage der Schönstatt-Bewegung bestens vertraute Kirchenhistorikerin, die Schönstätter Marienschwester M. Doria Schlickmann, bezeichnet die in dieser Zeitung (2. Juli) vorgebrachten Anschuldigungen der italienischen Kirchenhistorikerin und ausgebildeten Exorzistin Alexandra von Teuffenbach als „Missdeutungen und fälschliche Anklagen“.

Vorwürfe gegen Pater Kentenich: „Fälschliche Anklagen“

Die Schönstattbewegung weist die Vorwürfe gegen ihren Gründer entschieden zurück. Das Angebot, Pater Kentenich in der „Tagespost“ zu verteidigen, will die Gemeinschaft derzeit nicht annehmen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Argumente, warum die Historikerin Alexandra von Teuffenbach falsch liegt.