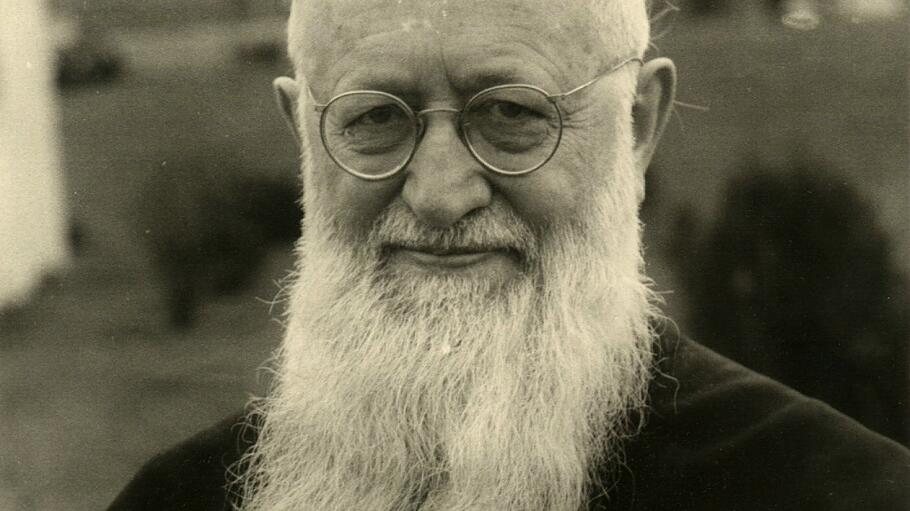

Mit der Öffnung der Archive des Vatikans für die Zeit des Pontifikats Pius XII. (1939–1958) können nun verschiedene gut gehütete Geheimnisse gelüftet werden. Eines davon betrifft die Schönstattfamilie, insbesondere die Marienschwestern, deren Gründer, Pater Josef Kentenich (1885–1968) im Jahr 1951 aufgrund eines Dekrets des Heiligen Offiziums von seinem Werk getrennt wurde und dann in die Vereinigten Staaten ging. Die wahren Gründe für die Exilierung Kentenichs wurden in den letzten siebzig Jahren weder von ihm noch von den Marienschwestern bekannt gegeben, so dass die nun freigegebenen Akten die Sachlage klären können.

„Väter dürfen das tun“

Sexueller Missbrauch: Warum Pater Josef Kentenich die von ihm gegründete Gemeinschaft Schönstatt verlassen musste.