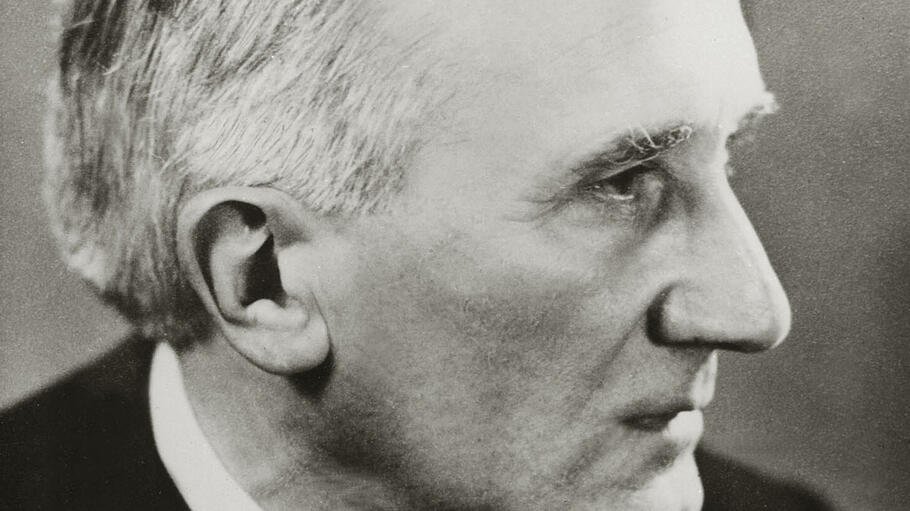

Romano Guardini (1885–1968), mit Karl Jaspers einer der intellektuellen Gründungsväter der jungen Bundesrepublik, zieht auch ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod noch Kreise. Nicht nur, dass Papst Franziskus sich in seiner Enzyklika Laudato si?“ ausdrücklich den kulturkritischen Ansatz des Religionsphilosophen zu eigen machte – auch Papst Benedikt bezog sich wiederholt auf den in Verona Geborenen, aber in Deutschland Aufgewachsenen – es gibt zudem Guardini-Tagungen, Guardini-Lehrstühle, seit 2007 sogar eine Guardini-Kantate für Orchester, Chor und Orgel, zu Texten des großen interdisziplinären Denkers.

Romano Guardini: Theologie des Herzens

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz ist die wichtigste Deuterin des Werks von Romano Guardini.