Vor etwas über dreißig Jahren kehrten wir, meine spätere Frau und ich, zurück in die römisch-katholische Kirche. Wir waren überglücklich und ebenso geschockt, als wir die ersten Messen besucht hatten. Kardinal Meisner hat es einmal so ausgedrückt: „Wir haben uns nach dem Konzil so sehr dem Zeitgeist angepasst, dass der Sinn für das Heilige abhanden gekommen ist. Wir haben die Sakramentenkatechese sträflich vernachlässigt und äußere Zeichen der Ehrfurcht ersatzlos gestrichen (...). Wir haben das Mysterium nicht mehr geschützt und erleben nun die totale Profanierung des Sakralen. Was ist aus all dem an evangelisierender Kraft erwachsen? Nichts!

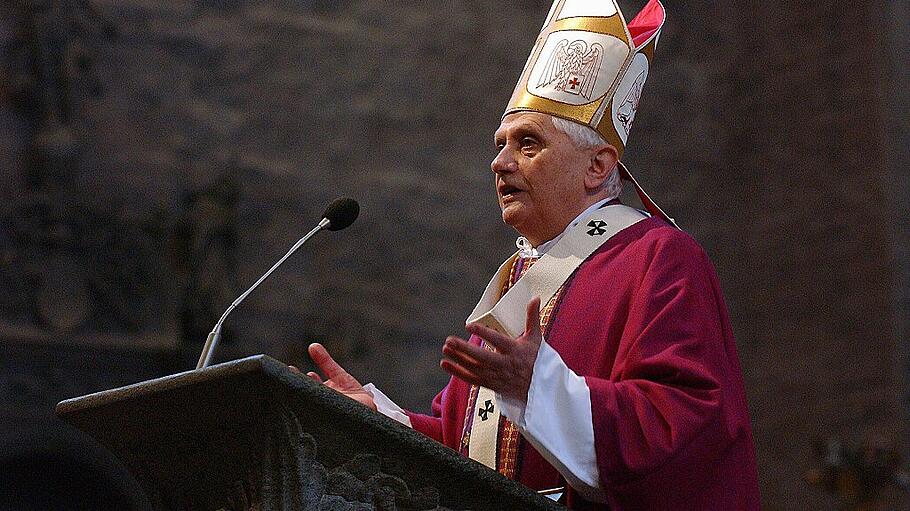

Ratzingers Schriften geben einen vertieften Blick auf das Geheimnis der Liturgie

Liturgie als Fest überschreitet den Bereich des Machbaren und Gemachten. Wer die eucharistische Feier auf eine Unterhaltung reduziert, bewegt sich in einer Welt der Fiktion. Ein Weg zurück in das Geheimnis der Liturgie.