Vieles ist zu den Vorwürfen geschrieben worden, die Historiker seit dem 2. März 2020 erheben, weil sie in den vatikanischen Archiven zugänglich sind und glaubwürdig darstellen, dass Josef Kentenich seine Macht und Stellung missbrauchte und Marienschwestern sowohl auf psychischer wie auf sexueller Ebene Leid zufügte. Auf die Veröffentlichung in der „Tagespost“ (DT vom 2. Juli: „Väter dürfen das tun“) und im Brief an den international arbeitenden Blogger Sandro Magister hin gab das Schönstattwerk offiziell bekannt, „alle“ Beschuldigungen zu kennen. Diese seien bereits während des Exils Kentenichs in den Vereinigten Staaten entkräftet worden.

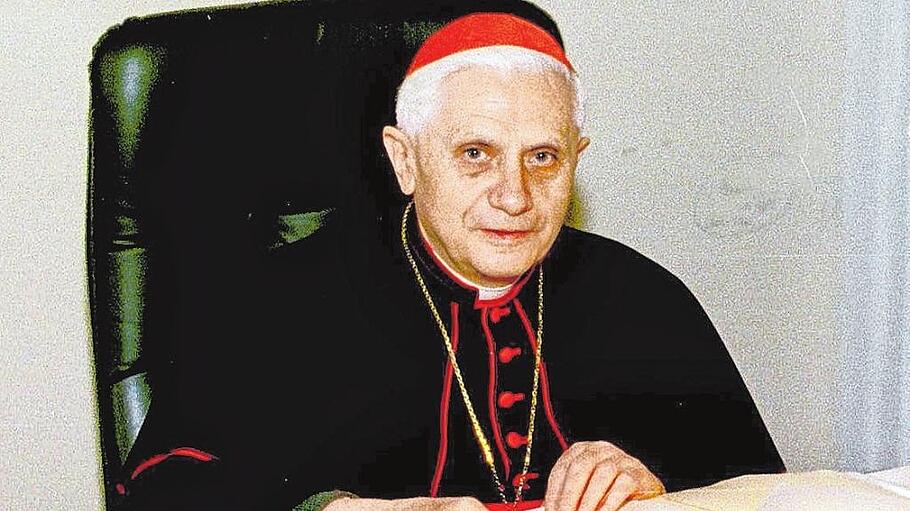

Ratzinger: Kentenich wurde nicht rehabilitiert

Ein Brief beweist: Die Glaubenskongregation von 1982 bestätigt die Untersuchungen und Entscheidungen des Heiligen Offiziums von 1950 zu Pater Kentenich.