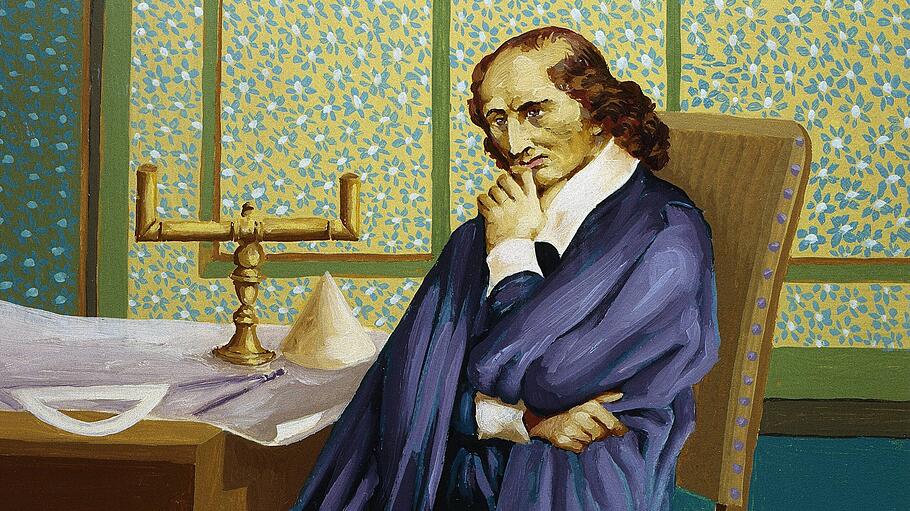

Wahrscheinlich lag es in der Natur der Sache, dass Blaise Pascal meinen Glauben mit angeschoben hat: Im Romanistik-Studium galt er als Beispiel für faktische Unlesbarkeit, aus dem Ägyptologie-Studium waren Fragmente und phantasievolle Interpretationen vertraut – perfekte Mischung für Neugierde auf ein unlesbares Fragmentarium und die in der Tat anstrengende Lektüre der Pensées, erst als Häppchen-Leserin, später zufällig als Schlusskorrektorin einer Neuausgabe.

Rationaler Türöffner zum Glauben

Dass der Mathematiker Blaise Pascal im Romanistik-Studium für unlesbar erklärt wurde, weckte meine Neugierde. Das logische, vernunftgeleitete Herangehen seiner Pensées öffnet nüchternen Naturen eine Tür zum Glauben.