Das Ziel unserer Tagung ist ein konstruktiver Beitrag. Dabei haben wir bewusst auf die explizite Benennung der heißen Eisen der Gegenwart wie Zölibat, Frauenordination und Klerikalismus im Programm der Tagung verzichtet, denn die Argumente dazu liegen auf dem Tisch“, so Bernward Schmidt, Dekan der Theologischen Fakultät an der Katholischen Universität Eichstätt, das Ziel der Tagung, die kürzlich digital stattfand.

„Kirche muss an ihrer Psychostruktur arbeiten!“

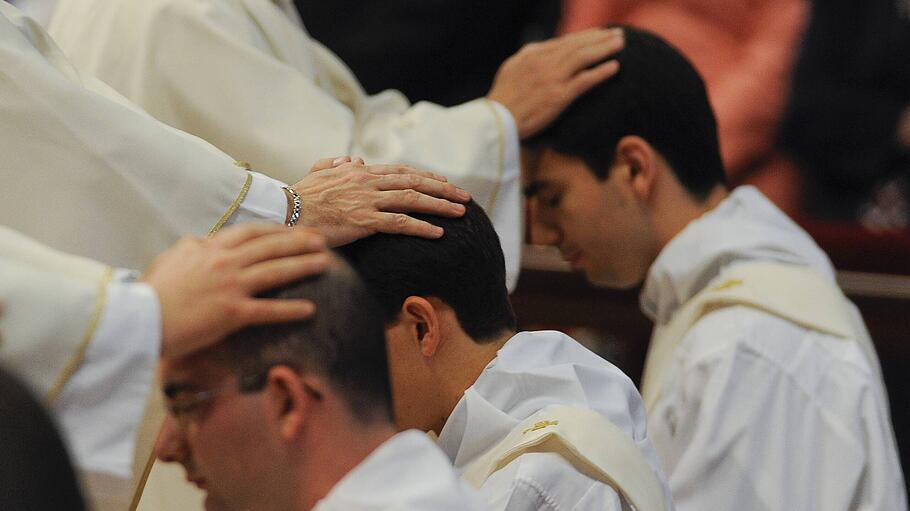

Ist der Priester in der Kirche überhöht und wie sollte die Ausbildung der Priester in Zukunft aussehen? Eine Internationale Tagung der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt versucht darauf Antwort zu geben.