Ich und Du - Begegnung ist immer wesentlich . Die Suche nach Gott überschreitet die Grenze der Verfügbarkeit der Vernunft. Jesus hat fortwährend in der inneren Begegnung mit Gott gelebt. Martin Bubers Buch „Ich und Du“ ist klein an Umfang und groß an Wirkung. Für die Geschichte der Philosophie des 20. Jahrhunderts – aber auch für mich persönlich. Mir wurde das Buch zur Initiationserfahrung. Und das ging so her: Nach dem Abitur war ich zunächst vier Jahre im Zeitungs- und Hörfunkjournalismus – und wurde meiner eigenen Oberflächlichkeit und Eitelkeit darin einigermaßen überdrüssig. Kurzerhand habe ich also beschlossen, Philosophie zu studieren – um den eigentlichen Sinn des Lebens zu ergründen ...

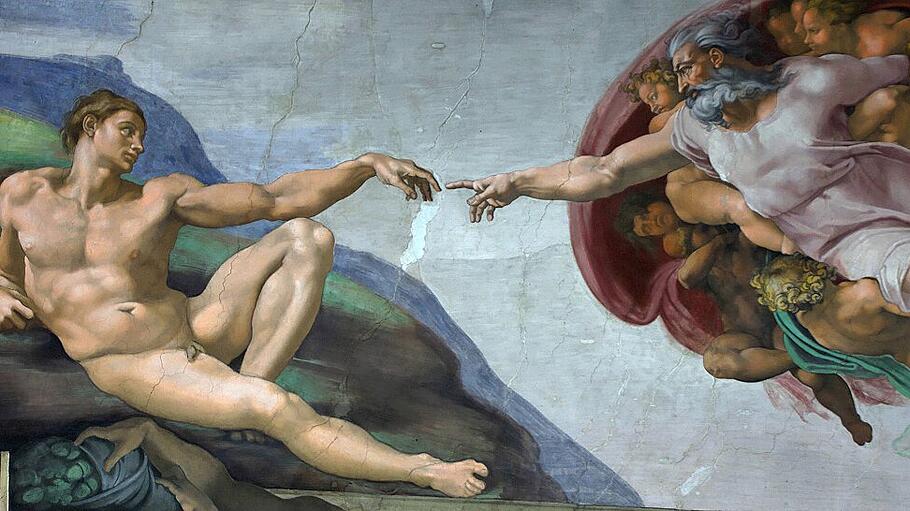

Die Urerfahrung der Gottesbegegnung: Das ewige „Du“

Gott ist ein Gegenüber. Bei der Lektüre von Martin Bubers „Ich und Du“ erschließt sich die Urerfahrung der Gottesbegegnung.