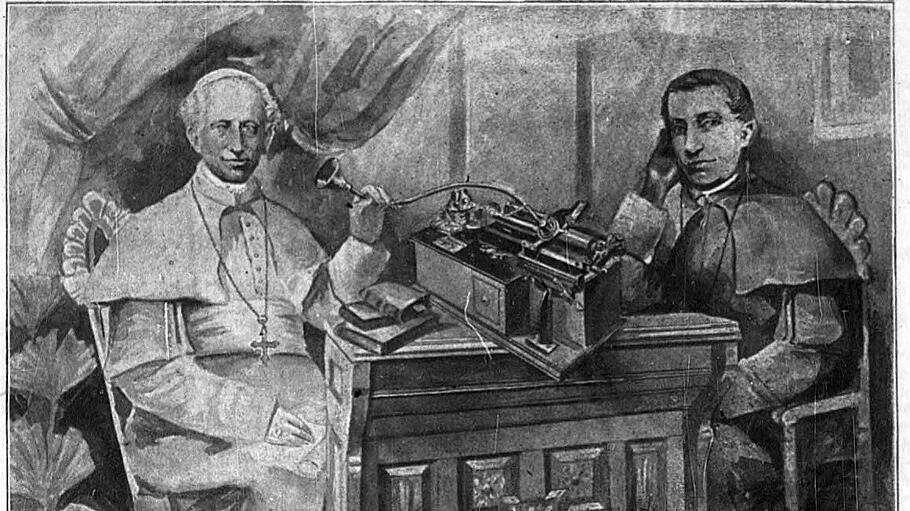

Im Januar 1899 sandte Papst Leo XIII. dem Erzbischof von Baltimore, Kardinal James Gibbons, das Apostolische Schreiben „Testem benevolentiae“. Er verurteilte darin die Theorie des „Amerikanismus“. Dieser Versuch, die katholische Kirche in die freiheitlich-demokratische Gesellschaft der Vereinigten Staaten von Amerika zu inkulturieren, zeichnete sich zwar – bei wohlwollender Interpretation – dadurch aus, dass er den Menschen den Weg in die Kirche bahnen sollte. Aber „Amerikanismus“ bedeutete auch, „aufgeschlossener für moderne Bestrebungen und Theorien“ zu sein.

Wider den „Amerikanismus“ und den "Teutonismus"

Papst Leo XIII. hat im Jahr 1899 den „Amerikanismus“ verurteilt. Der entgleisende „Synodale Weg“ in Deutschland macht es notwendig, dass ein päpstliches Schreiben gegen den „Teutonismus“ verfasst wird.