Am sechsten Januar 1622, während des Dreißigjährigen Krieges, errichtete Papst Gregor XV. (1621–1623) die Missionskongregation „Sacra Congregatio de Propaganda Fide“, die „Heilige Kongregation zur Verbreitung des Glaubens“. Es war in mehrerlei Hinsicht ein Meilenstein in der Geschichte der katholischen Kirche und des Papsttums. Papst Gregor hatte diese Kongregation in der Überzeugung errichtet, „dass die vorzüglichste Aufgabe seines Hirtenamtes die Verbreitung des christlichen Glaubens sei, durch den die Menschen zur Erkenntnis und zur Verehrung des wahren Gottes geführt werden“. Schon am 14. Januar 1622 kam die Kongregation, der 13 Kardinäle angehörten, zu ihrer ersten Sitzung zusammen.

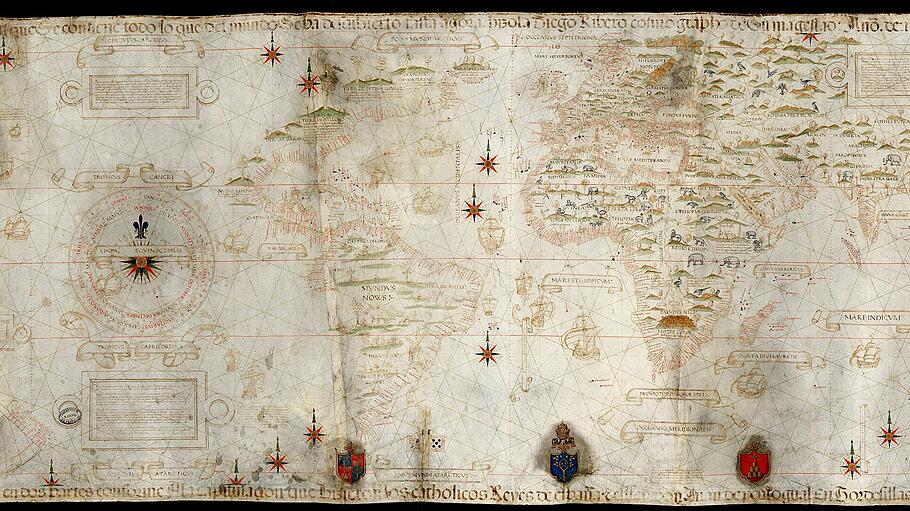

„Propaganda Fide": Als Rom die Welt aufteilte

400 Jahre „Propaganda Fide". Am Dreikönigstag 1622 gründete Papst Gregor XV. die päpstliche Missionskongregation . Auch Norddeutschland war bis 1929 Missionsgebiet.