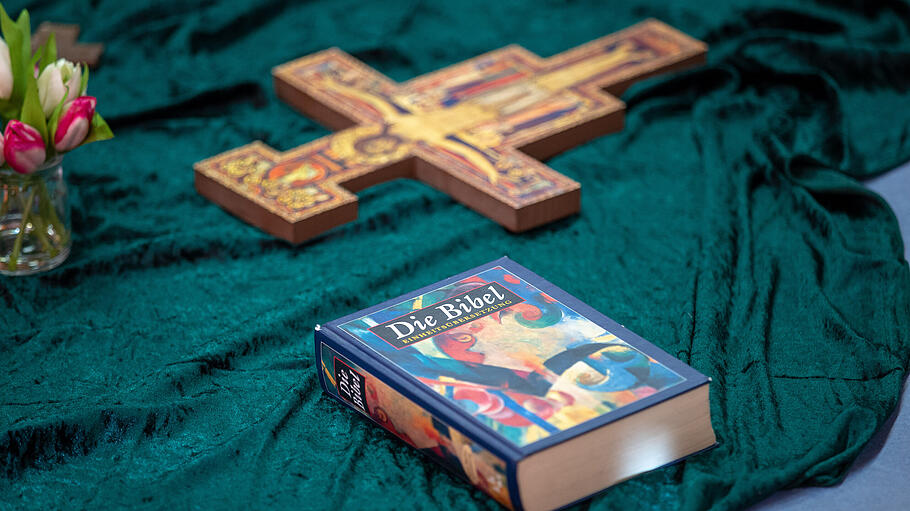

Der Synodale Weg geht in eine neue Runde. Die nächste Vollversammlung naht mit neuen Grund- und Handlungstexten. Sie bieten viel Lesestoff unterschiedlicher theologischer Qualität. Man reibt sich insbesondere die biblisch-theologischen Augen und stellt fest, dass statt Exegese Eisegese betrieben wird: Hinein-Legen statt Auslegen der Bibeltexte. Regelrecht bilderbuchartig lässt sich das am Grundtext „Frauen in Diensten und Ämtern“ dokumentieren. Hier fünf markante Beispiele.

Ideologische Exegese dominiert beim synodalen Weg

Die Texte des Synodalen Wegs zeigen ein erschreckendes Offenbarungsverständnis. Nicht Gott spricht hier aus der Heiligen Schrift, sondern die Synodalen.