Bekanntlich soll man an dem Ast, auf dem man sitzt, nicht sägen. Doch solch ein suizidales Unterfangen zeichnet sich auf dem Synodalen Weg ab. Besonders tief sägten die Synodalen bei der dritten Synodalversammlung. Am ersten Tag rüttelten die Synodalen an den Grundfesten des Glaubens und der Theologie. Als über den Orientierungstext sowie den Grundtext des ersten Synodalforums "Macht und Gewaltenteilung" endgültig abgestimmt wurde, zeigte sich ein Bruch mit der bisherigen Lehre durch die Neudefinition von Begriffen wie "Zeichen der Zeit", dem "Glaubenssinn der Gläubigen" und dem "Lehramt der Betroffenen".

Die Jongleurtricks der Synodaltheologen

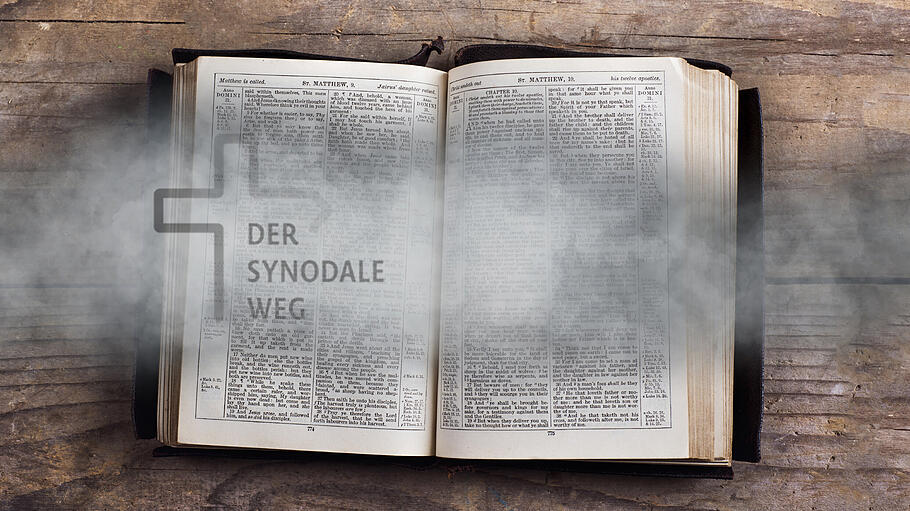

Wie der Synodale Weg mit sprachlichen Tricks die Heilige Schrift unterläuft und Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils ignoriert.