Im liturgischen Kalender während der Fastenzeit hat es einen festen Platz: Das Evangelium über die Versuchung Christi in der Wüste (Matthäus 4,1 11; Markus 1,12 14 sowie Lukas 4,1 13). Immer am ersten Fastensonntag hören die Gläubigen, wie Jesus von Nazareth auf Anweisung des Geistes Gottes 40 Tage allein in der Wüste fastet und dabei den Versuchungen des Teufels widersteht, mit denen dieser ihn heimsucht.

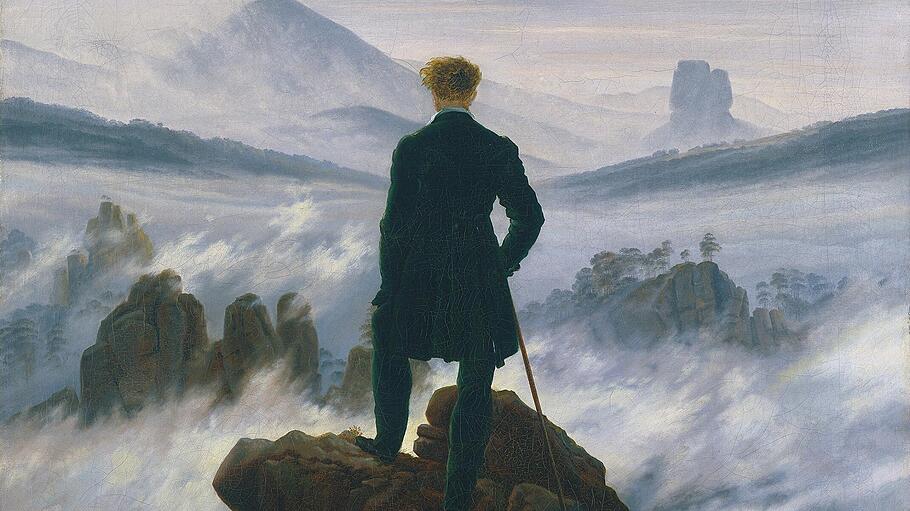

Christlicher Glaube kann Einsamkeit bewältigen

Die christliche Tradition hat sich intensiv mit der Einsamkeit auseinandergesetzt. Mit Hilfe des Glaubens kann sie bewältigt werden.