Vor zehn Jahren, am 30. September 2010, veröffentlichte Papst Benedikt XVI. das Nachsynodale Apostolische Schreiben „Verbum Domini“ über das Wort Gottes im Leben und in der Sendung der Kirche. Darin forderte er die Gläubigen unter anderem auf, die marianischen Gebete zu fördern, und erwähnte den altehrwürdigen Hymnus Akathistos, „in der byzantinischen Tradition eine der höchsten Ausdrucksformen marianischer Frömmigkeit. Mit diesen Worten zu beten erweitert die Seele und macht sie bereit für den Frieden, der von oben kommt, von Gott – für jenen Frieden, der Christus selbst ist, der zu unserem Heil aus Maria geboren ist“, so Benedikt XVI.

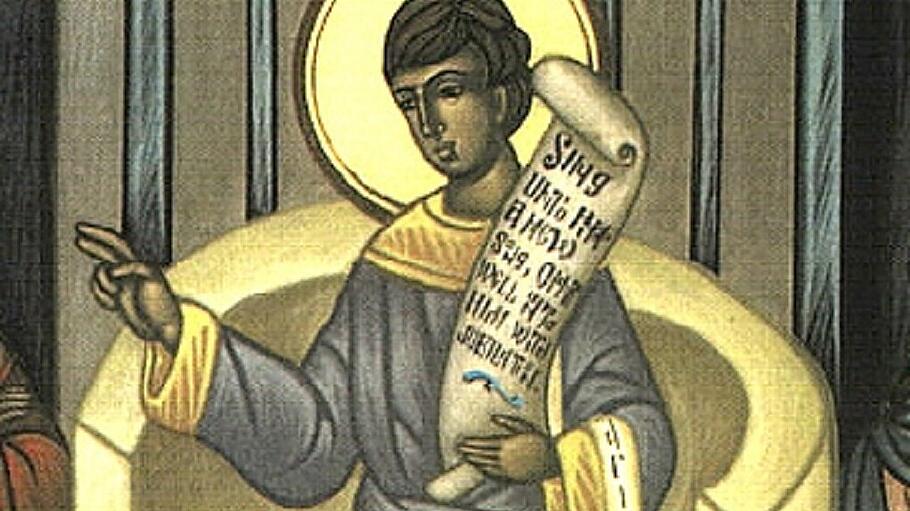

Der heilige Romanus Melodus

Roman der Melode gilt als Verfasser des berühmten Hymnus Akathistos. Der Wochenheilige konnte seine Predigten metrisch singen. Papst Benedikt XVI. erwähnte ihn mehrfach.