Im Herzen von Rom, zwischen der Piazza Navona und dem Corso Vittorio Emanuele liegt hinter einer recht unscheinbaren Fassade die Barockkirche „San Pantaleo“. Zusammen mit dem angeschlossenen Konvent bildet sie das Hauptquartier des Ordens der Piaristen, der im 17. Jahrhundert vom heiligen José de Calasanz gegründet wurde und dessen Mitglieder neben den drei üblichen Ordensgelübden der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams ein viertes Gelübde ablegen: das Engagement für die Erziehung der Jugend. Der Ordensgründer, dessen Gedenktag die Kirche am 25. August feiert, liegt in einem Porphyrsarkophag unter dem Hauptaltar von „San Pantaleo“ begraben.

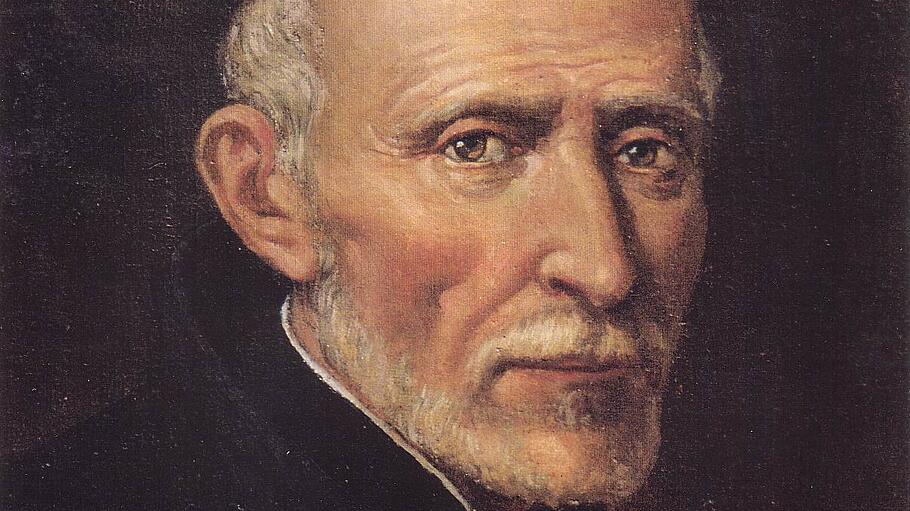

Der heilige José de Calasanz

José de Calasanz gründete den Orden der Piaristen, die sich besonders für die Erziehung der Jugend einsetzten.