Der Auftrag, die Staatsleistungen abzulösen, ist über 100 Jahre alt. Nun soll es konkret werden. Herr Hense, von welchem Zeitrahmen sprechen wir, wenn wir den Prozess der Ablösung in den Blick nehmen? Die genaue Dauer kann niemand hundertprozentig prognostizieren. Nicht von ungefähr dürfte die Ablösung seit 100 Jahren nicht realisiert worden sein. Ich kann jetzt also nicht sagen, ob das zehn, 20 oder 40 Jahre dauern wird. Was nun begonnen wurde, ist, wie Max Weber sagt, das Bohren dicker Bretter. Wir lernen gerade, wie kompliziert es ist, den Ablösungsauftrag der Verfassung einzulösen. Es gab bereits 1924 einen ersten Versuch dazu. Damals blieb es beim Referentenentwurf. Wie viel weiter sind wir jetzt? Das ist eine sehr ...

Es ist ein Bohren dicker Bretter

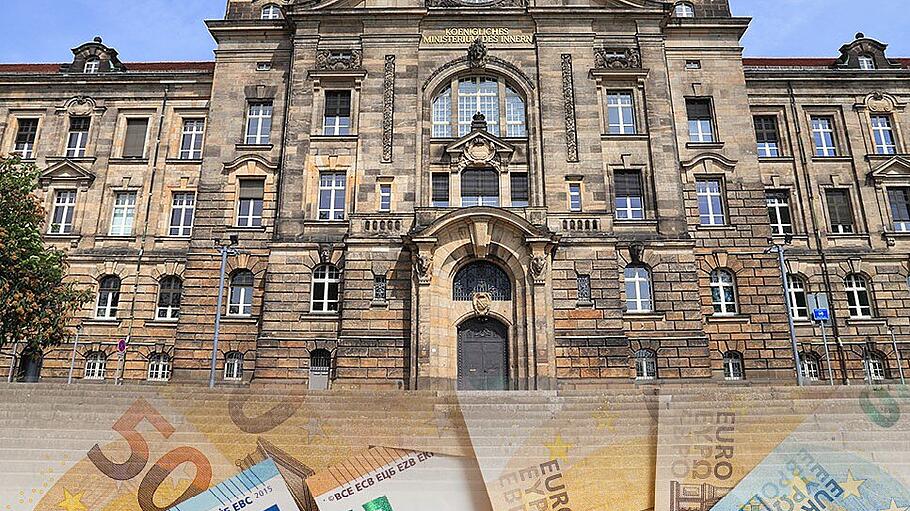

Der Plan, den Verfassungsauftrag aus Weimar nach über hundert Jahren endlich zu erfüllen, gestaltet sich schwieriger als gedacht. Ein Lernprozess steht uns bevor. Ein Interview mit Ansgar Hense.