Herr Domkapitular Hamers, die Ablösung der Staatsleistungen soll bald konkret werden. Inwieweit sind die katholischen Büros der Bundesländer jetzt schon eingebunden in die anlaufende Grundsätzegesetzgebung des Bundes? Es gibt eine entsprechende Arbeitsgruppe beim Bundesinnenministerium. Darin vertreten sind auf katholischer Seite das Katholische Büro auf Bundesebene, einige katholische Länderbüros, vor allem jener Länder in Süd- und Ostdeutschland, in denen die Staatsleistungen eine große Rolle spielen, zudem einige Bistümer, die ebenfalls hohe Staatsleistungen bekommen. Mit am Tisch sitzt auch die Nuntiatur, weil die Frage der Staatsleistungen nicht nur Verfassungsrecht ist, sondern auch Materie der Konkordate. Welche Aufgaben und ...

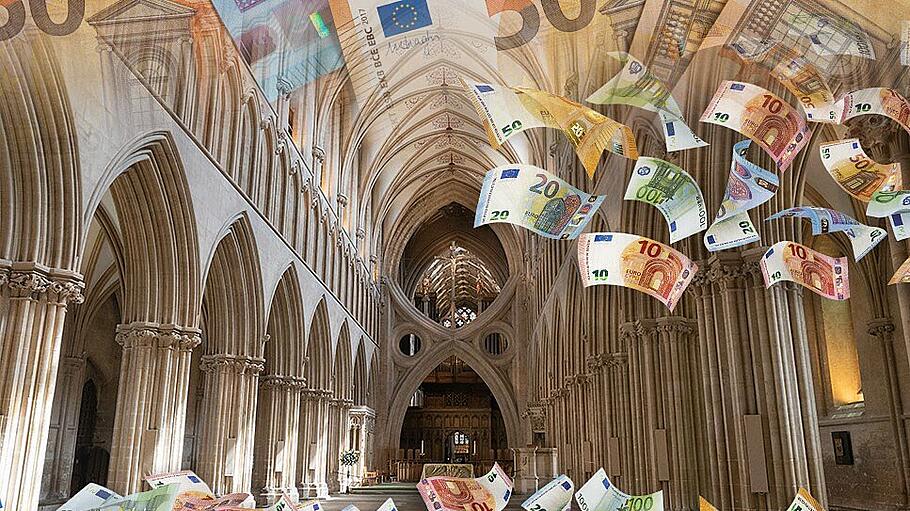

Ablösung im Konsens ist das Ziel

Die unterschiedliche Lage der Länder und Bistümer machen die Ablösung zu einer schwierigen Sache. Man baut dabei auf das gute Verhältnis der Kirche zum Staat. Ein Interview mit Dompkapitular Antonius Hamers.