Manfred Gailus, seit 2006 außerplanmäßiger Professor für Neuere Geschichte an der TU Berlin, schreibt unter dem Titel „Gläubige Zeiten“ über Religiosität in Deutschland während der nationalsozialistischen Zeit. Er selbst versteht sein Buch als Zusammenfassung seiner Forschungen der letzten zwei bis drei Jahrzehnte über Religion, Konfession, Kirchen und Nationalsozialismus. Das ist auch deswegen ein legitimes Anliegen, weil solche Forschungen außerhalb der Wissenschaft in der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommen werden.

Wenig Widerstand und viel Schweigen von Christen in der NS- Zeit

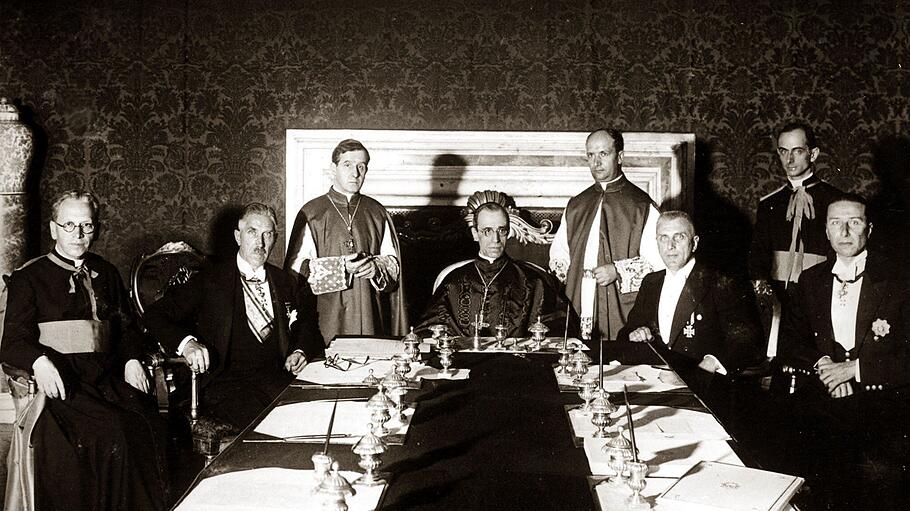

Reichskonkordat garantiert den Bestand. Manfred Gailus untersucht die Rolle der Christen in der Zeit des Nationalsozialismus. Christen als Helden und Opfer im Narrativ der Historiker.