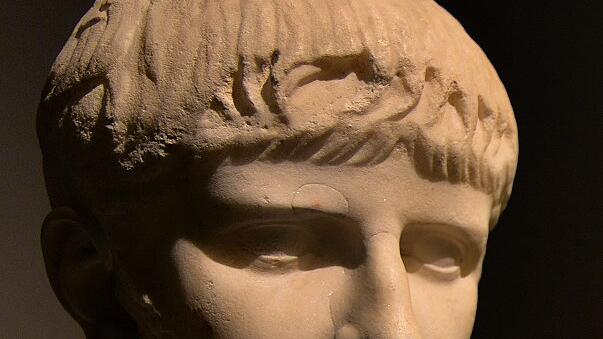

Ein Landgut vier Meilen nördlich von Rom, am 9. Juni vor 1 950 Jahren: Der einstmals mächtigste Mann der Welt, Nero, liegt tot in seinem Blute; gemordet von eigener Hand. Größenwahnsinniger Tyrann, Gatten- und Muttermörder sowie erster Christenverfolger – die Liste der ihm vorgeworfenen Verwerflichkeiten könnte kaum düsterer sein. So verschlagen sein Leben war, so jämmerlich war sein Tod. Als er die Häscher herannahen hörte, musste ihm ein ehemaliger Sklave bei der ruchlosen Tat helfen. „Welch ein Künstler geht in mir zugrunde!“ soll er gejammert haben.

Welch Künstler geht in mir zugrunde

Sänger, Populist, Christenverfolger: Vor 1950 Jahren beging Roms Kaiser Nero Selbstmord. Von Georg Blüml