Der Sonntagabend auf der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Magdeburg stand im Zeichen der Ökumene und die Debatte war in zweifacher Hinsicht ungewöhnlich. Zum einen, weil der katholische Ortsbischof Gerhard Feige, zugleich in der Deutschen Bischofskonferenz für Fragen der Ökumene verantwortlich, mit auf dem Podium sitzen und zu den Synodalen sprechen durfte, zum anderen aber auch, weil die Frontstellung umgekehrt verlief. Eigentlich, so hätten die meisten Zuhörer wohl erwartet, wären die beiden evangelischen Vertreter mit der katholischen Kirche in Fragen der Ökumene etwas härter ins Gericht gegangen, während Bischof Feige die Haltung seiner Kirche, womöglich mit gewissem Widerwillen, verteidigt hätte.

Synode der Evangelischen Kirche: Viel Klima und ein bisschen Frieden

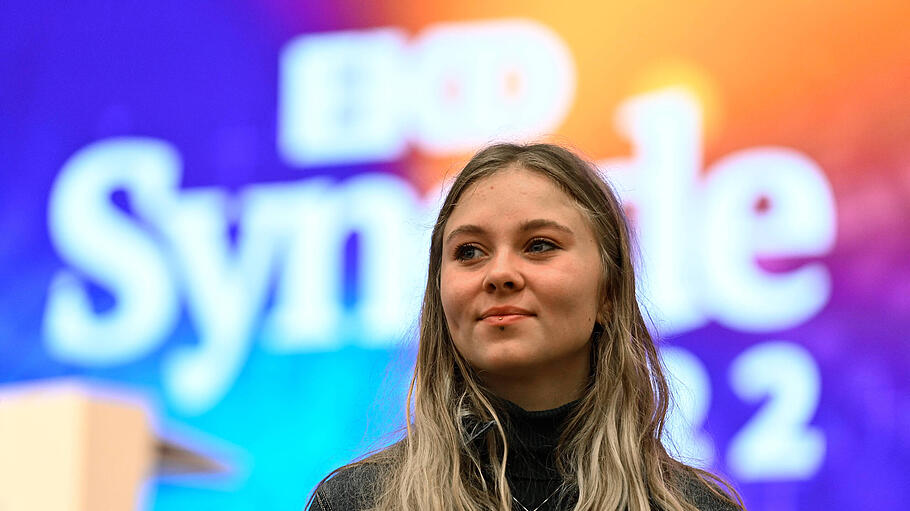

In Magdeburg tagte Anfang November die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) erstmals seit 2019 wieder in Präsenz. Beim Ökumene-Podium war auch der Magdeburger katholische Bischof Gerhard Feige dabei und äußerte sich in manchen Punkten kritischer als die evangelischen Vertreter.