Ist etwas in diesem Buch, das Zweifel ausdrückt an der Autorität der katholischen Kirche in allen Fragen der Lehre und der Sitten oder das ihren dogmatischen Sätzen in Wort oder Geist entgegen ist – litera scripta manet – so ist es zurückgenommen nicht nur, sondern widerrufen, ohne Vorbehalt, ohne Schikane, einfach und einfältig, wie ,Ja ja‘ ist und ,Nein nein‘. Und selbstverständlich gilt dies nicht nur für die hier gesammelten Aufsätze, sondern für alles, das von mir geschrieben wurde.“ Es war der nach intensiver Newman-Lektüre frisch konvertierte Kierkegaard-Übersetzer und Kulturphilosoph Theodor Haecker, der mit diesen unzeitgemäßen Worten 1922 seine Textsammlung „Satire und Polemik“ einleitet. Am 4.

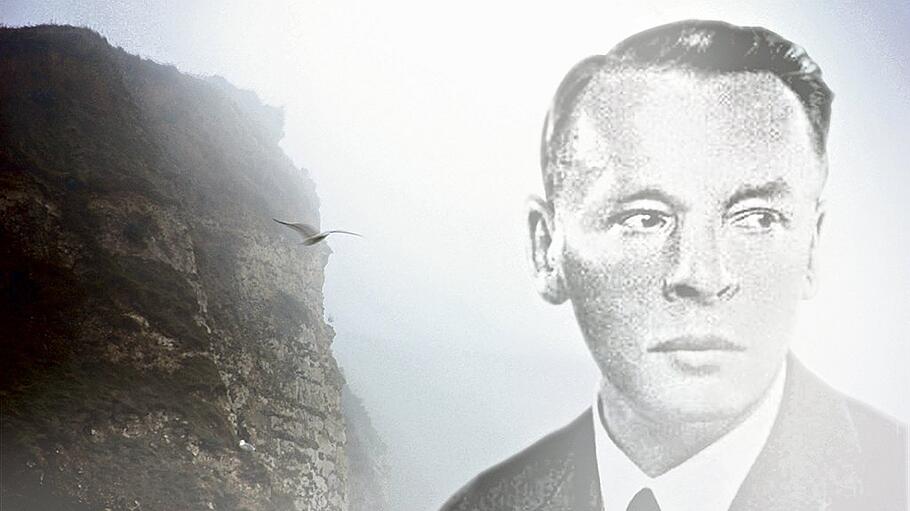

Theodor Haecker: Der katholische Kierkegaard

Theodor Haecker war eine demütige europäische Seele, seine Bücher tragen den dreifachen Adel der Schönheit, der Wahrheit und der Güte – Eine Würdigung zum 140. Geburtstag. Von Stefan Hartmann