Vor gut fünfzehn Jahren bin ich von der evangelischen in die Katholische Kirche übergetreten, und dies nach einer buchstäblich zwanzigjährigen „Bedenkzeit“, die mit meiner ganzen Biografie verwoben ist. Für mich erscheint die Entscheidung heute als richtig, als Glücksfall – „trotz allem“. Dabei war der Übertritt vor allem geistlich begründet und erst in zweiter Linie „kirchenpolitisch“.

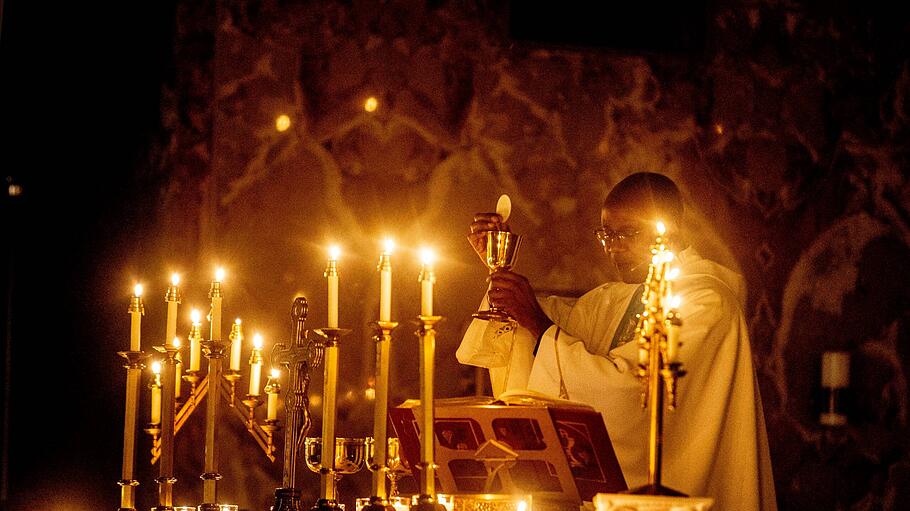

Schönheit und Heiligung

Die Liturgie der katholischen Kirche setzt dem gesellschaftlichen Substanzverlust Zusage, Lebenshoffnung und Heilung entgegen.